Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Óscar Castro vivió una infancia dura, atravesada por la pobreza y el abandono del padre, y durante su corta vida conoció la precariedad familiar y personal. Esta novela, en sus dos secciones, presenta dos despertares de Roberto Lagos, un niño rancagüino de diez años: el sexual en el espacio de un prostíbulo, y el intelectual, en la biblioteca y luego en el colegio. Es entonces por definición una novela de formación: el argumento se centra en el crecimiento de un personaje a partir de sus experiencias, todo con un lenguaje poético y sutil, una novela memorable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

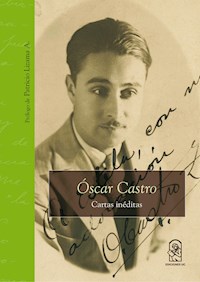

LA VIDA SIMPLEMENTE

Óscar Castro

Prólogo de Cristián Donoso

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Del prólogo © Cristián Donoso Galdames

ISBN libro impreso: 978-956-357-409-8

ISBN libro digital: 978-956-357-410-4

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Elba Peña

Diseño de portada

Francisca Toral

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

ÍNDICE

PRÓLOGO La vida simplemente o la transformación de la lectura

PRIMERA PARTE La casa del farol azul

SEGUNDA PARTELa vida tiene otros caminos

PRÓLOGO

La vida simplemente o la transformación de la lectura

La vida no es simple, bien lo supo Óscar Castro, cuya existencia fue un arquetipo de escritor romántico. Vivió una infancia dura, atravesada por la pobreza y el abandono del padre, y durante su corta vida conoció la precariedad familiar y personal. Fue reconocido como poeta y narrador; trabajó como docente, bibliotecario y periodista entre dos ciudades, y fundó junto a Nicomedes Guzmán el grupo literario Los Inútiles y la Alianza de Intelectuales de O’Higgins en la ciudad de Rancagua, en un intento por descentralizar el movimiento intelectual y literario alojado principalmente en Santiago. Cuando murió a causa de la tuberculosis tenía apenas treinta y siete años. Nos legó una obra poética en la que destacó la búsqueda de la claridad de la expresión y la perfección formal, y una obra narrativa en la que abrazó un realismo social con visos poéticos.

A pesar de los avatares de su vida, tituló La vida simplemente a una de sus novelas más entrañables y de reconocido contenido autobiográfico. Tal parece ser que en retrospectiva hubiera mirado rotundamente los episodios trascendentes que le dieron forma a su vida personal para contar la simpleza de su trama. La novela, en sus dos secciones, presenta dos despertares de Roberto Lagos, un niño rancagüino de diez años: el sexual en el espacio de un prostíbulo, y el intelectual, en la biblioteca y luego en el colegio. Así, esta es por definición una novela de formación: el argumento se centra en el crecimiento de un personaje a partir de sus experiencias.

Las vivencias de Roberto tienen tanta precariedad como precocidad. En la primera parte (“La casa del farol azul”) el narrador omite la mención a su familia nuclear, y el efecto producido es que pareciera no haber límites entre el mundo de los niños y el de los adultos. Roberto y los otros niños se hacen parte del ambiente del prostíbulo como si fuera una extensión natural de sus hogares. “En el suburbio, un niño puede conservar su alma intacta aun mirando las mayores iniquidades. Pero llega un instante en que de súbito despierta y comprende. Y el hombre nace demasiado pronto, sin transiciones, y el mundo es otra cosa, más dura, más brutal”.

En ese espacio crecen y aprenden un mundo crudo, violento y patriarcal donde los roles tienen valor según el género, la posición económica o simplemente la fuerza física. Inmersos en ese ambiente, los niños lo reproducen: admiran al más “choro”, son agresivos entre ellos, se burlan del más débil o diferente, roban y se inician sexualmente con las mujeres del prostíbulo. Consecuentemente con esa primera etapa de formación, en la primera parte predomina un narrador testigo: Roberto observa el mundo feroz de los adultos y, de hecho, en varios pasajes narra lo que ve mientras está escondido bajo una cama o tras una pared agujereada.

Hay un cambio en la segunda parte (“La vida tiene otros caminos”). A la par de su crecimiento personal, Roberto va adquiriendo dominio y conciencia de su propia vida; el narrador va siendo cada vez más protagonista y reflexivo. Como en toda novela de formación, existe una puerta de salida, entendida como posibilidad de crecimiento y superación. Esa puerta separa el mundo demasiado real del mundo más ideal. Y en esta historia la llave para abrirla es la lectura. Primero, la de cuentos y sobre todo de la Biblia. “La lectura de la historia sagrada se convirtió para mí en una obsesión que me apartaba poco a poco de la calle”. Luego, textos más extensos como novelas de aventuras. Cuando finalmente Roberto entra en la biblioteca y conoce al bibliotecario asistimos a una verdadera epifanía, un encuentro iniciático para todo lo que viene. De ahí en más, es la lectura la que le permite encontrar su distinción, su color en el mundo gris del conventillo y el prostíbulo. La lectura le permite estudiar, iniciar la instrucción formal. Y la ficción, sobre todo los héroes de las novelas de aventuras, empiezan a iluminar los límites del mundo carenciado del farol azul. Como un verdadero testimonio de lector adolescente, esta novela da cuenta de los principales autores juveniles que se leían a principios del siglo XX: Verne, Salgari, Stevenson, Dumas, Ponson de Terrail y otros.

Esta novela también refleja una época. El crítico chileno Grínor Rojo1 propone vincular las novelas de formación chilena a los procesos históricos que enmarcan a sus argumentos. Vista así, esta novela refleja cómo crece un niño en el período de los cuarenta años de la cuestión social (1880-1920): hacinamiento urbano en los conventillos, escasez económica de las familias, trabajos inestables de subsistencia originados por la industrialización, clases sociales muy marcadas entre las que existen varios abismos. Pero si el contexto socioeconómico que muestra esta novela da cuenta de ese tiempo de grandes desigualdades en nuestra historia, también muestra un contexto cultural que alienta el crecimiento de Roberto. Porque en esos años, tal vez paradojalmente, la lectura vivía una expansión en el país de la mano de esfuerzos estatales y editoriales por promover la circulación de libros y transformarla en el principal medio de educación y entretención, de manera similar a como hoy fomentamos la conexión a internet. Así, esta novela también, como un telón de fondo, es un elogio de las bibliotecas municipales y su indisoluble relación con la luz eléctrica, dos instituciones culturales que por esos años se consolidaban como bienes públicos en Chile.

Soy de una generación que leyó a Óscar Castro en el colegio. No solo esta novela, sino también Comarca del jazmín (1945) y Llampo de sangre (1950). Mi educación literaria, por lo tanto, estuvo marcada por su obra. Naturalmente, nuevos autores y obras actualizan año a año el catálogo escolar, e Isabel Allende, Luis Sepúlveda o Hernán Rivera Letelier –por nombrar tres autores chilenos que hoy figuran entre los más incluidos en los planes lectores escolares– han ocupado en parte su lugar. Para mí, Óscar Castro fue un nombre fijo, junto con Alberto Blest Gana, Marta Brunet, Manuel Rojas, Baldomero Lillo, Francisco Coloane y María Luisa Bombal, entre otros. Que un autor se lea menos muchas veces no tiene que ver con su vigencia ni con un agotamiento de su recepción, sino con decisiones de actualización del repertorio, nuevos programas escolares, nuevas ofertas editoriales. Por lo mismo, retomar textos del pasado muchas veces puede generar extraordinarias y renovadas experiencias de lectura.

Me remito a mi experiencia con esta novela a fines de los ochenta: este libro fue uno de los más trascendentes de mi etapa escolar y levantó polvo entre estudiantes y apoderados. Para mis compañeros y para mí, a nuestros doce años, esta fue con seguridad la primera obra que se ambientaba en un prostíbulo. Nos la dieron a leer en esa suerte de bisagra de nuestro sistema escolar como es el paso de sexto a séptimo básico –y que antes era mucho más marcada en lo que a lecturas se refiere–, como si en esos meses de vacaciones entre ambos cursos debiese operar un tránsito natural entre la literatura infantil y la adulta. “Esta no es lectura para mi hija”, reclamó la madre de una compañera. “Esta novela no debería ser leída en un colegio confesional”, dijo otro apoderado.

Cada época repara en nuevos aspectos, y ahí está el valor de los clásicos. Creo que hoy este libro puede generar tanta discusión como antes, pero por temas actuales: el orden machista, el condicionamiento de género, los modelos humanos que responden a una jerarquía primitiva o los caracteres masculinos presentados, como el Diente de Oro o el padre y el hermano mayor de Roberto. Asimismo, podrían suscitar nuevas discusiones personajes mujeres –La Vieja Linda, Lucinda, las hermanas o la madre de Roberto, entre otras– que, aunque jerárquicamente subordinadas, muestran una entereza que los hombres no tienen. En esa misma línea interpretativa, cobra nuevo valor y actualidad la confesión de Roberto a propósito de su condición masculina: “Estoy hecho con la pasta de los hombres, es decir, con el barro más deleznable y sin brillo”.

Otros temas que podrían generar intensas discusiones son la violencia sexual, el actual bullying o la fragilidad de las relaciones de amistad. También las formas del amor que el protagonista va descubriendo. Temática aparte es la imagen de escuela privada católica que se muestra en la segunda parte, la educación que imparte –y que opera sobre todo a nivel de la conciencia de Roberto– y la controversial figura del profesor. Desde la interpretación contextual, se puede discutir sobre el tiempo histórico, las diferencias de clases y el consecuente resentimiento social, o las formas de trabajo a principios del siglo XX. Así como hoy disfrutamos de series de época en la televisión, mediante las cuales conocemos y analizamos cómo eran las cosas antes, esta novela invita a pensar qué ha cambiado y qué se mantiene en el ordenamiento social que nos ofrece.

Recuerdo haber adquirido este libro en la librería José Miguel Carrera, que ya no existe, publicado en una colección de la editorial Andrés Bello, que tampoco existe. Guardo mi ejemplar con prólogo de Alone y el dibujo del farol azul de Andrés Jullian. Pero los clásicos trascienden los años y las circunstancias materiales. Hoy La vida simplemente tiene una nueva existencia en Ediciones Universidad Alberto Hurtado, que permitirá otra vez captar jóvenes lectores y lectoras que alumbren renovados caminos para este libro.

Cristián Donoso Galdames

1Rojo, G. (2014) Las novelas de formación chilenas. Bildungsroman y contrabildungsroman. Santiago: Sangría Editora.

PRIMERA PARTE

La casa del farol azul

I

El tren de los mineros pita tres veces cuando las primeras casas del pueblo surgen en la distancia. La calle que corre paralela a la vía férrea –la última de la ciudad por el sur– empuja rostros curiosos a cada ventana y a cada puerta. Surge el muchacho desharrapado y mugriento a quien el alarido del silbato y el resoplar de las calderas hizo abandonar su trompo en el patio interior. Surge la mujer con un hijo esmirriado en los brazos, y por frente a sus ojos van cruzando los pequeños vagones con las ventanillas taponadas de rostros duros y curtidos. Surge el obrero cesante que aguarda al amigo que viene “de arriba’’ con los bolsillos pesados de billetes. Y la locomotora sacude sobre los techos bajos y cariados el humo espeso de su chimenea, remeciendo los trozos de vidrio que por casualidad quedan intactos en alguna vivienda. Son las tres y quince minutos. En las ventanillas de los vagones aletean manos morenas; otras manos responden desde abajo y el trencito, más que vidas humanas, lleva una carga de esperanzas.

Esto sucede todos los días. Siempre hay rostros asomados a las ventanas a las tres y quince de la tarde. Siempre hay manos que saludan y manos que responden. Siempre hay una mujer triste que ya no aguarda nada y que contempla, sin embargo, cómo pasan los vagones por frente a sus ojos que se cansaron de mirar la vida.

La calle es una cosa olvidada por los que viven más al centro. Tiene casas por un solo lado, y el viento del sur, tras galopar por los potreros libres, viene a estrellarse en ella como en un gris tajamar. Hay paredes ruinosas por todas partes; perros echados al descuido sobre la tierra caliente; matas de zarzamoras, yuyos, achicorias y un agua que corre pesadamente por sobre un lecho de cieno. El viento del invierno zumba y silba en los alambres que van por el lado de la línea. Y este es el latido de la calle, su pulso quejumbroso.

Entre las casas, hay una pintarrajeada de amarillo y café, con un farol de lata y vidrios azules colgando a su puerta. Hacia adentro sigue un pasadizo que desemboca en una vasta sala. El piso está cubierto por una alfombra llena de roturas. Hay un piano veteado de manchas, con un candelabro de menos y unas teclas ahumadas y fúnebres. En las paredes pintadas con carburo cuelgan viejas litografías que representan escenas de amor. La luz es sucia, grasosa y cae como una desgracia sobre las sillas de tapiz raído y chillón, arrancando aquí y allá una hebra de brillo mortecino.

De esta casa salen por la noche carcajadas, cantos, discusiones. A veces, unos gritos, unos insultos tremendos, un quebrarse de vasos o botellas. Pero el piano vuelve a sonar y pronto empieza de nuevo el canto. Alguno está tirado por ahí, en un rincón, durmiendo obligadamente su borrachera. Alguno salió hacia la noche, maldiciendo. Alguno se quedó boca arriba, inmóvil bajo las estrellas, con un tajo en el pecho. Cuando esto último sucede, la calle se llena con un ruido de sables y de cascos. El sargento Godoy, pesado, coloradote, destaca su corpachón inmenso bajo la chorreadura azulosa del farol. Rebrillan los botones en su pecho abombado y repiquetean sus firmes espolines. De la casa van saliendo mujeres ebrias, clientes que vociferan, guardianes que amenazan con sus revólveres. La vieja Linda, dueña del prostíbulo, se echa un chal de lana sobre los hombros y es la última en abandonar la casa, como el capitán de un barco que se hunde. Ya en la puerta, imparte las instrucciones finales al Saucino, su hijo, un pavote de catorce años que mira con ojos sesgados y huidizos a los policías.

–Si viene gente –le encarga– dile que vuelva mañana, porque yo ando en la comisaría con las chiquillas… Y no se te olvide cerrar.

Después se vuelve hacia el sargento:

–¿Vamos andando, Bernardo?

El cortejo prosigue calle abajo, en dirección al cuartel de policía.

Al día siguiente, el piano está sonando de nuevo y se oyen adentro los gritos de siempre.

La vieja Linda es amiga de los mineros. Allí llegan todos, ansiosos de vino y mujeres, tras pasarse ocho o diez meses en los socavones amargos de humo y tinieblas. Traen plata, y ella sabe dominarlos con su palabra fácil y jugosa:

–Engreído te habías puesto, niño. Hacía tiempo que me estaba acordando de vos. Y aquí las niñas comenzaban a echarte de menos.

Ofrece generosamente al ingrato un trago por su cuenta, como quien echa una carnada, y al fin los billetes vienen a caer, arrugados y grasientos, en la cartera de cuero que duerme entre sus flácidos pechos.

–A ver, Hortensia, cántale al Vito.

El salón se anima con su presencia. En la mesa central se amontonan botellas de vino y cerveza. Jacintito, modoso como una colegiala bien educada, toca el piano y acepta entre remilgos una media botella de “Pilse”. La cosa toma vigor. Se baila cueca y vals. Llegan más bebedores y las mujeres a medida que ingieren alcohol, empiezan a perder escrúpulos.

–Conmigo te vas a quedar, m’hijito, ¿no es cierto?

Se sientan sobre las rodillas de los hombres, restregando su carne sobajeada contra las manos torpes. Las bocas se besan con fingido ardor, entre risotadas, pellizcos y agarrones equívocos. Los mineros se dejan conquistar y vencer por las palabras cálidas de estas mujeres que quisieran dormir semanas o meses en vez de hallarse en este pobre salón.

Las parejas desaparecen hacia adentro, como empujadas por la voz de Jacintito que canta el último vals con la actitud de un pollo que se traga una pepa de sandía. La Vieja Linda recoge botellas a medio vaciar para ir llenando, con los restos, otras que llegarán al pedido del cliente rumboso.

Parado en la puerta de calle, dormitando como un perro, está Menegildo, el Sacristán, con su cara siempre a medio rapar, su pelo corto y su gesto de asombrado torpor. Es el “loro” del prostíbulo, el encargado de avisar cuando viene “la comisión”, y parece hallarse satisfecho de su oficio. Lo cumple a conciencia, como un rito. En agosto, el viento le corta las carnes, pero él no abandona su puesto y allí se queda, encogido bajo su gruesa manta de Castilla, tiritando. A veces, compadecidas de él, las niñas le traen un brasero y el Sacristán extiende sobre los carbones humeantes sus manos largas y suaves. La luz azul de arriba y el resplandor violento del fuego, lo definen. Su frente es celeste y su barbilla cobriza. En medio de la cara, los ojos son un hueco sin contornos, llenos de misteriosa y espantable vida. Los labios aparecen morados por el reflejo del farol. El Sacristán está siempre pronunciando palabras de vago sentido, como si soñara. A veces se diría que reza. En otras canta himnos litúrgicos, inocentes o graves, que se confunden con las risotadas, blasfemias y chillidos que llegan desde adentro.

Menegildo es amigo de todos los rapaces del barrio. A veces, en verano, los chiquillos eluden la vigilancia materna para llegarse hasta él. Su palabra corporiza entonces historias inverosímiles que su auditorio capta con un estremecimiento de pavor. Toda la vieja superstición de los campos tiene su guarida en el alma del Sacristán. El caballo que galopa de noche por los caminos con los estribos sueltos, llevando a la muerte sobre sus lomos; las luces que delatan los entierros; las orgías de los brujos en la Cueva de Salamanca; el alicanto, el Guirivilo, el chuncho, los conjuros… La calle se puebla de fantasmas y espectros, y los rapaces, al irse, presienten ojos terribles y frías manos que los aguardan en la oscuridad.

Mis primeros recuerdos de infancia, así mezclados o confusos, parten de la figura azul y roja de Menegildo. Yo era uno de los tantos chiquillos descalzos que acudían a beber fantasías en sus labios. Mi casa quedaba a media cuadra del prostíbulo, a la vuelta de la esquina próxima. Allí vivía con mi madre y mis tres hermanas. Siete años tendría yo por aquellos tiempos. Siete años audaces, inescrupulosos y violentos. Conocí la miseria y la podredumbre humanas demasiado pronto, y tal vez por ello no me produjeron extrañeza ni repulsión. Me parecían cosas naturales el robar y trabar pendencia. Tuve fama de bebedor y de diestro en el vocabulario arrabalero en el tiempo en que otros niños aprenden en la escuela sus primeros palotes. Mi mundo era la calle, era la vía férrea, eran los cuartos de las prostitutas, era el salón en donde bailaba desnuda la Ñata Dorila. Una vez vi a un auriga borracho tajear a su caballo hasta vaciarle las tripas, porque no quería tirar; después limpió su cuchillo en el pasto nuevo de la cuneta. Otra vez presencié la riña de dos mujeres y las vi rodar a la acequia con excrementos, unidas en un esfuerzo que era mordisco y arañazo. Todo eso fue para mí la vida, y así me figuré que era para todos: un terreno en donde triunfa el más guapo y el más agresivo; un mundo en el cual solo era posible sobrevivir por la astucia y la deslealtad. Pegar primero; he ahí la ley. Y, ya vencido, fingir acatamiento y mansedumbre para asestar en seguida el golpe a mansalva.

Mis maestros fueron seres curtidos por el vicio y por la vida. Allí estaba el Diente de Oro, un hombre de pausados movimientos, habla queda y ojos escurridizos. Una siniestra aureola de pavor andaba vistiendo cada gesto suyo. No era el que amenaza o hiere, sino el que mata. Lo veo todavía penetrar al prostíbulo con su cara recién afeitada, su terno azul marino y sus zapatos amarillos de afilada punta. Lo veo sentarse en el sofá del salón y sacar los billetes a puñados para pedir poncheras y música y cerveza. Lo veo borracho, erguido como una torre, silencioso en su semiinconsciencia, rasgando de un tirón preciso los vestidos de las mujeres, como animal que da un zarpazo a una res indefensa. Pero después pagaba los perjuicios con una generosidad escandalosa.

Era el ídolo de las prostitutas, el macho por excelencia, el amo que no conoce la inflexión del ruego. Todas, desde la Rosa Hortensia hasta la asquerosa Vacunadora, se habrían dejado matar gozosamente por él. No era el alharaquiento que vocifera para esconder su cobardía. Era el que sabe, el que saca el cuchillo en el momento justo, el que no da explicaciones ni las acepta. Había en él un sentido heroico y fiero de sus derechos. Una noche, me acuerdo, llegó vacilando hasta el pasadizo del prostíbulo. Parecía ebrio, pero no lo estaba. Menegildo miró con espanto sus facciones endurecidas, sus crispadas mandíbulas, su trágica estatura. El Diente de Oro pasó hacia adentro y fue a dejarse caer en el sofá de siempre. Las niñas acudieron una tras otra. Y, de repente, la Rucia Clotilde dejó escapar una especie de queja: ‘‘¡M’hijito! ¡Viene herido!’’. Sobre la alfombra goteaba la sangre rebelde y negra del hombre. Su brazo izquierdo, apretado al pecho, quería contener la hemorragia. Trataron vanamente de apartárselo de allí, las mujeres. Él, con voz entera, las calmó: “No es nada; un rasguñón”. Pero vacilaba. Pronunció una palabra más: “Aguardiente”. Y cuatro hembras se abalanzaron hacia adentro para traérselo. En presencia de todas, sin permitir que nadie le ayudara, deslizó hacia abajo la manga de su chaqueta, rompió el chaleco y la camisa y se vació la copa de aguardiente en una espantable herida que le rebanaba el costado desde la tetilla hasta la axila. “M’hijito…”, insinuó la Rucia Clotilde. Y recibió por toda respuesta un “¡Cállate!” inflexible y rotundo. Se vendó él mismo con un trozo de camisa que le trajeron y solo requirió ayuda para que le hicieran los nudos. Pasó tres días en el burdel, atendido por las mujeres, y al cabo de ellos se lanzó a la calle con su misma calma de siempre.

–Tiene que haber sido a la mala…

–Y de otra manera, cómo…

Ninguna de las mujeres lo dudaba. Tuvo que haber sido a la mala. Frente a frente, nadie podía herir al Diente de Oro.

Yo esperaba imitarlo en todo para merecer aquel siniestro respeto. Hasta tenía proyectado mandarme colocar un diente de oro y dejarme crecer los bigotes en la misma forma que los usaba mi modelo. Yo ganaría plata para comprarme un reloj con cadena, un pañuelo verde y granate y una camisa de rayas anchas como las que lucía el Diente de Oro.

En los arrabales resulta más fácil ver la muerte de cerca; mirarle la cara sombría; sentirla cómo sale de las sombras y se proyecta de repente en toda su desnuda grandeza. El heridor del Diente de Oro había sido el Borrado Orellana, contrabandista de aguardiente y capitán de una gavilla que surtía a todos los “pisqueros” que iban al mineral. Asuntos de dinero o qué sé yo. Una noche el Borrado llegó con tres compinches al prostíbulo de la Vieja Linda y mandaron cerrar las puertas para solazarse con mayor libertad. El Borrado era un hombre rechoncho, con grandes huellas de viruela en la cara; de ahí su apelativo. Tenía una risa seca y poderosa, casi agresiva, y unas manos fuertes y duras como pedazos de adoquín. Cuando algo comenzaba a disgustarlo, soplaba por un lado de la boca, se hundía las manos en la pretina de los pantalones y se quedaba mirando a cualquiera con sus ojos inmóviles y sombríos. Entonces, por lo general, se hacía un círculo de silencio en torno suyo y hasta Jacintito apenas acariciaba las teclas del piano para no atraerse las iras del hombre.

Así aquella vez. De repente, el Borrado abandonó su actitud para expresar con tono de amenaza:

–¡Quiero acostarme!

–Está bien, pues, hombre. Escoge tu mujer –trató de bromear la Vieja Linda, señalándole a sus pupilas.

–¡Quiero acostarme con la Rucia Clotilde! –bramó casi Orellana, buscando a la mujer por el salón.

–¿Y por qué esa, si hay tantas otras? –rogó con voz inquieta la Vieja Linda.

–¡Porque me gusta! Y aquí hay plata… Y si no quiere plata…

Deslizó su mano a lo largo de la cintura, marcando los contornos de un cuchillo que tenía por lo menos una cuarta de largo.

Las mujeres callaban y hasta Jacintito dejó de tocar.

–Dorila, tráeme a la Clotilde.

Intervino la Vieja Linda:

–La Clota está quedada.

–¿Y con quién, a ver, con quién, si yo pagué para que cerraran las puertas?… –tronó, desesperado, el exigente.

Entonces, en la entrada del pasadizo interior, divisamos, majestuosa, la silueta del Diente de Oro.

–Conmigo.

El Borrado resopló como nunca. Desconcierto, rabia, estupor, quién sabe lo que pasó por su cara.

Detrás del Diente de Oro apareció Menegildo, siniestro como nunca, con una sonrisa de cínica complicidad en su rostro, por lo común inexpresivo. En su mano tenía un revólver del doce, un arma pesada y amenazante en su tamaño.

–Borrado, en el patio te espero –dijo sencillamente el Diente de Oro. Y dirigiéndose a los otros tres–: Y ustedes, no se muevan, porque a Menegildo se le puede salir un tiro.

Yo estaba en una esquina del salón, tembloroso hasta la punta de los pelos, y vi como salieron los dos hacia la noche. En mi interior, creo que recé fervorosamente por mi héroe. Hubiera querido escapar hacia la calle libre, llamar a todo el mundo para que impidiera el duelo. Pero en el recinto había un silencio tenso, casi palpable, y las caras eran como máscaras petrificando un gesto. La Ñata Dorila destrozaba un pañuelo con los dientes; la Rosa Hortensia tenía un grito preñándole la garganta; la Vieja Linda escuchaba con todo su cuerpo; conectaba con el interior cada uno de sus sentidos. Tan solo el Sacristán mantenía su sonrisa triunfante, de seguridad y desdén, de jactancia y de valor inconsciente.

Afuera se oía ya el rumor de la lucha jadeante y brutal. Era un ruido de cuerpos al desplazarse y al saltar; alguna blasfemia inconclusa; el resoplar potente del Borrado, cuyo gesto de expeler el aire por un ángulo de la boca se corporizaba en la mente de todos. Yo podía casi verlos, bajo la gran luna de marzo, allí frente a frente, echando sus negras sombras en el patio de tierra. Hubiese querido correr y mirar, pero estaba clavado en el ángulo del salón, en la única parte intacta de la alfombra y contemplaba las flores rojas y felpudas del suelo, como un presentimiento de las otras flores vivas y espesas que se ofrecerían a mis ojos en unos instantes más.

Los tres compinches del Borrado se quemaban en una rabia impotente y corrosiva. Uno de ellos, el Chacarero, tenía los dedos entrecruzados y yo veía cómo las uñas se le ponían casi blancas por la fuerza con que los apretaba. Otro, un retaco de piernas arqueadas, cortó en dos con los dientes el cigarrillo que se le había olvidado en la boca. El tercero miraba al Sacristán con un rencor filoso y homicida.

Afuera rodó un macetero. Se escuchó el ruido sordo de la greda al romperse y luego el crujido de un pie que trituraba los fragmentos. Después chasquearon como papeles arrugados las hojas de una mata de bambú. Y, casi en seguida, dos voces que se confundían, una de ellas implacable, triunfante; la otra más débil, desbordada de una infinita ira impotente.

–¡Toma, toma, to… ma!

Cada uno sintió que el cuchillo penetraba en su propia carne, una, dos, tres, ocho veces. Y después un silencio, un silencio en que habría podido escucharse correr la sangre por las venas. Menegildo acentuaba su sonrisa a cada uno de los “¡Toma!”, que se oían afuera y al final yo pude ver que tenía ganas de aullar o de disparar su revólver. En ese momento se oyeron unos trancos calmos y familiares. Y vimos otra vez al Diente de Oro. Dramáticamente pálido, pero sin un temblor en sus manos, envolvía el cuchillo en una tira larga y angosta que se iba tiñendo de rojo. Traía desgarrada la camisa y cortado el pañuelo de seda; en el pómulo izquierdo, una larga raya sangrante, como si le hubiesen dado un fustazo con un alambre fino. La Rucia Clotilde, que venía por el pasadizo, solo con una enagua que traslucía todo su cuerpo, atravesó el salón y se colgó del cuello del hombre:

–¡M’hijito!… Y no me dijiste nada…, no me dijeron nada… ¡M’hijito!…

Lloraba con fiereza, con amor, con espanto y ternura.

El Diente de Oro la apartó sin mirarla, y la hembra, al volverse, mostró sus pechos que se habían teñido de sangre al tocar el cuerpo de su amante. Se llevó allí las manos, aterrada, y se quedó mirando los dedos, sin comprender. Después volvió sus ojos, muy abiertos, hacia el Diente de Oro. Este decía algo al oído del Sacristán, el cual se rió ampliamente, con una mueca espantosa, antes de dirigirse a los hombres que tenía bajo su custodia.

–Ustedes, a la otra pieza –les dijo, y agitó su revólver para acentuar la orden.

Los otros se desplazaron con lentitud, como si les pesaran las piernas. Menegildo vigilaba cada uno de sus movimientos.

En la pieza contigua lo escuché farfullar, temblante de coraje:

–¡Ya, los tres juntos en ese rincón! ¡Ya, vos también!

Su tono hacía visible el movimiento de cada uno de los forajidos.

El Diente de Oro indicó a la Vieja Linda con un gesto que se llevase a Clotilde. Hubo una confusión de mujeres, y entre todas arrastraron a la Rucia hacia su cuarto. Tuvieron que llevarla en vilo, unas sujetándola por los muslos y otras por los sobacos. Pude atisbar de lleno sus nalgas rotundas y su flanco carnoso en que se destacaba, inconfundible, la huella de un mordisco. Ella pataleaba silenciosamente, respirando como una yegua, y tenía cogida por el pelo a una de sus compañeras.

El Diente de Oro se marchó hacia adentro y salió después de unos minutos cargando un saco al hombro. Del bulto goteaba a trechos un líquido pesado y viscoso que se confundía con los dibujos de la alfombra.

De pronto, el hombre levantó los ojos y se quedó mirándome, como si por vez primera en su vida reparase en mi persona. Yo hubiera querido hallarme en casa en ese instante, metidito en mi cama, hojeando alguna de las revistas que tenía mi hermana mayor en un cajón azucarero. La mirada de mi héroe inmovilizaba una amenaza en sus pupilas de encrucijada.

–Vos, ¿estabas aquí, cabro? –me preguntó.

–Sí… –pude al fin musitar con un hilo de voz.

–Anda a destrancar la puerta.

Enfilé hacia la calle por el crujiente pasadizo, sintiendo a mis espaldas los pasos lentos, más pesados que nunca, del Diente de Oro. El viento de la noche pareció acariciar mi frente. ¡Qué ganas de correr sentía, santo Dios! Irme, irme de allí, zafarme de una vez de aquella horrenda pesadilla… La voz del que me seguía volvió a inmovilizarme como si me cogiera por los hombros:

–Ciérrala y ándale conmigo. ¡Camínale adelante! Si alguien viene, me plantas un chiflido.

La calle estaba desierta, callada, con una amenaza en cada hueco y en cada rincón oscuro. El canto de los sapos era frío como el filo de una hoja de acero.

El hombre caminó pegado a las murallas carcomidas. La luna tiraba la sombra del bulto sobre la acera de tierra. Los rieles de la vía férrea relucían hasta perderse en la distancia. Y los alambres salmodiaban un ¡Uuuu! largo y medroso como un responso. Llegamos a la esquina sin encontrar alma viviente. Entonces el Diente de Oro atravesó la calle y lo vi detenerse frente al cerco de alambre de púa que lo separaba de la línea férrea. Allí levantó el bulto y lo lanzó hacia el otro lado. Los cascajos dieron un sonido de fósforos raspados que fue cubierto en seguida por un retumbe sordo, apagado, como el que daría la panza de un buey al ser pateada.

–Allégate –me dijo el hombre, luego que hubo salvado el obstáculo.

Fui hacia él como hipnotizado y solo me detuve cuando los alambres de púa me tocaron el pecho. Lo vi inclinarse sobre mí y me echó en la cara su aliento vinoso y cálido.

–Vos no viste ninguna cosa –me dijo, y presentí sus ojos clavados en los míos.

–Ninguna cosa… ninguna cosa –repetí con voz que no era la mía.

–Aunque te peguen.

–¡Aunque me maten! –confirmé con tono resuelto.

El Diente de Oro, entonces, volvió a cargar su bulto y resonaron los durmientes bajo sus trancos regulares. Por entre los dos rieles que semejaban un estrecho camino luminoso, lo vi seguir en dirección al canal que pasaba a unos cien metros de allí. En la distancia, lejos, lejos, resonó el aullido de un tren de carga. Sentí que todo mi cuerpo se remecía y eché a correr calle abajo, sintiendo el sordo golpeteo de mi corazón en el pecho.

Al día siguiente, muy de mañana –la curiosidad me había empujado de nuevo a aquellos lugares–, divisé desde la esquina al Sacristán que baldeaba la acera y restregaba el suelo con los pies, cantando un himno litúrgico inocente y pueril.

II