Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NÚMERO 953. <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong>, SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2010<br />

Babelia 953

SUMARIO<br />

Babelia<br />

EN PORTADA Emilio Lledó 4<br />

La palabra que somos “El lenguaje, que se funda en la verdad, en la honradez personal y política, abre las<br />

puertas a la razón y la vida”, afirma el filósofo español, que inaugurará el próximo martes en Valparaíso, Chile, el<br />

V Congreso Internacional de la Lengua Española. El encuentro se celebrará hasta el viernes bajo el lema América en la<br />

lengua española. Portada: ilustración de Óscar Mariné<br />

Polola, menso, trucho, rumbear… Winston Manrique Sabogal 6<br />

IDA Y VU<strong>EL</strong>TA Tantas palabras Antonio Muñoz Molina 8<br />

<strong>EL</strong> LIBRO DE LA SEMANA Cuerpo plural José Manuel Caballero Bonald 10<br />

(Del arte de) contar historias reales Leila Guerriero 11<br />

La aventura del español Juan Antonio Frago 12<br />

El lenguaje de la banda Élmer Mendoza 13<br />

Salvemos la acercanza Jesús Ruiz Mantilla 14<br />

El interés por una lengua compartida Francisco Moreno Fernández 15<br />

El valor económico de un idioma redondo Miguel Ángel Noceda 16<br />

La lengua polifónica / Otras músicas José María Merino / Juan Gabriel Vásquez 18<br />

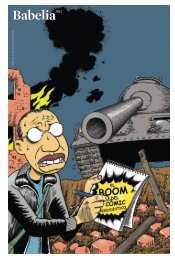

SILLÓN DE OREJAS Valparaíso, qué disparate eres Manuel Rodríguez Rivero / Max 19<br />

La vida de los refranes Elisa Silió 20<br />

PURO TEATRO Besos con lengua Marcos Ordóñez 22<br />

MITOLOGÍAS El corazón convulso de Pablo Neruda Manuel Vicent 23<br />

+ .com<br />

953<br />

Hispanoamérica ha<br />

reinventado algunos<br />

refranes. Ilustración<br />

de Ángel de Pedro<br />

Lectura exclusiva Babelia adelanta el lunes, en <strong>EL</strong><strong>PAÍS</strong>.com, un capítulo de El asedio (Alfaguara),<br />

donde Arturo Pérez-Reverte describe el cerco a Cádiz en 1811 mientras América busca la independencia.<br />

Encuentro digital El escritor y académico Javier Marías tendrá un chat el próximo miércoles 3 de<br />

marzo a las seis de la tarde. Marías hablará de la Academia Española y de su obra (acaba de editar en un<br />

solo volumen Tu rostro mañana y reunir sus artículos políticos en Los villanos de la nación).<br />

‘Blog’: Papeles perdidos El blog de Babelia hará un cubrimiento especial sobre el V Congreso de la Lengua.<br />

Luisgé Martín<br />

La barrera Simonetti<br />

APABLO SIMONETTI no le conoce nadie en España. Es un<br />

ingeniero chileno que un buen día, a los treinta y pico<br />

años, decidió abandonar su carrera próspera para entregarse<br />

de lleno con temeridad a la literatura. En 1997 ganó uno<br />

de los premios más reputados de Chile con un relato breve<br />

que escandalizó a la sociedad biempensante del país. Después<br />

publicó una novela, Madre que estás en los cielos, que<br />

le convirtió en una estrella literaria y que fue lanzada por<br />

su editorial de entonces —Planeta— en toda Latinoamérica.<br />

Su siguiente novela, La razón de los amantes, volvió a<br />

ser un éxito de ventas arrollador y cautivó a todo tipo de<br />

lectores, desde los ocasionales hasta los más curtidos, desde<br />

México hasta Argentina. Su último libro, La barrera del<br />

pudor, editado en septiembre en Chile y ahora en España<br />

por La otra orilla, desbancó del trono a la mismísima Isabel<br />

Allende, que acababa de presentar La isla bajo el mar.<br />

Simonetti tiene aires de galán cinematográfico, es inteligente,<br />

es buen comunicador y escribe un tipo de literatura<br />

que unos paladean y otros devoran. Es decir, es el prototipo<br />

de autor que cualquier editorial desearía tener en su<br />

catálogo: reputado, mediático y rentable. ¿Cómo es posible<br />

entonces que haya tardado más de diez años en llegar<br />

a España? Sería consolador poder decir que ha sido un<br />

azar o una excepción, que sólo se ha tratado de una anomalía<br />

editorial, pero lo cierto es que no es así. Hay incontables<br />

autores latinoamericanos que han triunfado en aquel lado<br />

del océano y que en España permanecen inéditos o han<br />

sido publicados casi clandestinamente. El argentino Guillermo<br />

Saccomanno, por ejemplo, que acaba de ganar el<br />

Biblioteca Breve, tiene una larga trayectoria en su país,<br />

donde obtuvo el Premio Nacional, y en 2009 fue galardonado<br />

en Gijón con el Premio Dashiell Hammett, pero hasta<br />

ahora nadie se había decidido a publicarlo en España.<br />

Federico Jeanmaire, Pablo Casacuberta, Lina Meruane o<br />

Antonio Úngar son nombres absolutamente desconocidos<br />

en nuestro país. A Jorge Marchant Lazcano, que es un<br />

poderoso novelista, hubo de publicarlo aquí la editorial<br />

Egales porque Alfaguara, su editorial chilena, no se decidió<br />

a exportarlo. El peruano Fernando Ampuero, que escribe<br />

unas novelas corrosivas, delirantes y conmovedoras, también<br />

tuvo que travestirse editorialmente en España, donde<br />

Salto de Página lo publicó con más voluntad que fortuna. Y<br />

así se podría continuar hasta el infinito. El camino inverso,<br />

de España a Latinoamérica, es casi más desolador. Quitando<br />

a un puñado de autores como Rosa Montero, Almudena<br />

Grandes o Pérez-Reverte, los escritores españoles están<br />

ausentes en las librerías de Argentina, Colombia, Chile o<br />

Perú. José Ovejero, Vicente Molina Foix, José María Merino<br />

o Marcos Giralt Torrente, por poner ejemplos notables<br />

de generaciones diversas, son conocidos, en el mejor de<br />

los casos, por especialistas universitarios. Además de un<br />

océano, entre España y Latinoamérica hay una barrera,<br />

que no es, como la de Simonetti, de pudor, sino más bien<br />

de soberbia. Sigue existiendo un extraño recelo y una incomprensible<br />

impericia editorial para hacer que ese océano<br />

sea navegable. El e-book, por fortuna, acabará de golpe<br />

con esa barrera, pues podremos entrar en las librerías de<br />

cualquiera de esos países y, sin necesidad de traducción,<br />

comprar lo que nos interese. Mientras tanto, es una buena<br />

noticia que una editorial analógica como La otra orilla,<br />

que ahora publica a Simonetti, se dedique a traernos libros<br />

de aquellas tierras tan lejanas. <br />

Luisgé Martín (Madrid, 1962) ha publicado recientemente la novela<br />

Las manos cortadas (Alfaguara. Madrid, 2009. 460 páginas. 20,50<br />

euros) y es autor del blog El infierno son los otros. www.gentedigital.<br />

es/blogs/infierno/.<br />

2 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10

<strong>EL</strong> RINCÓN<br />

Víctor García de la Concha, en el despacho de la dirección de la Real Academia Española. Foto: Jordi Socías<br />

Un despacho para dos continentes<br />

Víctor García de la Concha extiende su dedicación a los horarios de dos hemisferios<br />

<strong>EL</strong> DESPACHO del director de la Real Academia Española ha permanecido casi inmutable<br />

desde que se empezó a usar en 1894. Mantiene los muebles originales, aunque ya Pedro<br />

Laín Entralgo hizo un leve cambio en la distribución. “Es que parecía un coche-cama”,<br />

recuerda haberlo escuchado decir el actual inquilino y director desde hace 12 años,<br />

Víctor García de la Concha (Villaviciosa, Asturias, 1934). Lázaro Carreter también trasladó<br />

al despacho una mesa algo más grande, que sigue allí. Sobre ella se apilan en perfecto<br />

orden una cantidad moderada de papeles, libros y carpetas. “La mayoría son documentos<br />

relacionados con la Asociación de Academias. Son 19, así es que hay mucho papeleo”,<br />

comenta. Uno de los sillones más retirados sí soporta una cantidad mayor de libros y<br />

papeles. Y es que no hay una estantería propiamente de libros en la habitación. Sí densos<br />

cortinajes señoriales de seda cruda de un vivo color ciruela, el mismo de las paredes.<br />

Parece haber aplicado a su aspecto personal el lema de la Academia: “Limpia, fija y da<br />

esplendor”. Como una palabra de su diccionario, el director luce pulcro, de una sobria y<br />

precisa elegancia. A espaldas de la silla del escritorio un pequeño cuadro de santa Teresa<br />

de Jesús es el único detalle personal añadido por él. De la Concha es uno de los grandes<br />

especialistas en la obra de la escritora y mística de Ávila. “Es un retrato original, pintado<br />

del natural. Lo donó su familia a la RAE”, explica. “No se conoce el autor, pero según fray<br />

Luis de la Miseria, la santa comentó al verlo: ‘Dios te perdone, qué vieja me has sacado”.<br />

García de la Concha pasa en este gabinete muchas horas al día. De 10.00 a 15.00 y de<br />

16.30 a 21.00. O más —“por la tarde es cuando puedo trabajar con América, por el<br />

horario”—. No tiene ordenador. “O computadora como dicen allá”, aclara el filólogo.<br />

Prefiere escribir siempre a mano. Incluso en la época de las máquinas mecánicas, sólo<br />

las usaba para pasar en limpio sus escritos. “El bolígrafo Bic es uno de los grandes<br />

inventos de la humanidad”, enfatiza. Aunque también le gusta usar pluma para los<br />

documentos más personales e importantes. “Es más caligráfica”, puntualiza.<br />

Fue el primer director de la RAE que visitó los 19 países asociados. “Por un encargo<br />

del Rey. Me llamó un sábado a su despacho personal. ‘Quiero que te dediques a<br />

América’, me dijo. Y es lo que estamos haciendo porque la lengua es lo que une a toda la<br />

comunidad hispánica y nosotros respetamos su pluralidad”. Hace apenas un mes don<br />

Juan Carlos le otorgó la exclusiva Orden del Toisón de Oro. Fietta Jarque <br />

<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 3

CONGRESO DE LA LENGUA / Ensayo<br />

La libertad<br />

“El lenguaje abre las puertas a la razón y la vida”, afirma el autor de Filosofía y<br />

lenguaje, que inaugurará el 2 de marzo en Valparaíso (Chile), junto a Mario Vargas<br />

Llosa y Jorge Edwards, el V Congreso de la Lengua Española. Por Emilio Lledó<br />

VIVIMOS SOBRE la tierra aunque<br />

el cemento y el asfalto<br />

la estén recubriendo. Vivimos<br />

el aire que respiran<br />

nuestros pulmones, aunque<br />

el desenfreno o la inconsciencia<br />

lo estén corrompiendo. Vivimos<br />

del agua, ese líquido imprescindible<br />

—lo “mejor es el agua” dijo el poeta griego—.<br />

Apenas pensamos que por encima<br />

de todos los adelantos tecnológicos, son<br />

esos elementos, esos principios fundamentales<br />

de la existencia, lo único que no nos<br />

puede faltar. No somos capaces de imaginar<br />

el día en que se dijera: “Mañana no<br />

hay aire; desde mañana nunca más habrá<br />

agua, ni campo, ni surcos donde sembrar”.<br />

La naturaleza en la que estamos y que<br />

nos constituye es la única verdadera realidad.<br />

Epicuro había mostrado el carácter<br />

esencial de esa naturaleza que es también<br />

nuestro cuerpo: una maravillosa organización<br />

de la materia que nos conforma, nos<br />

realiza y que, como la “caída de las hojas en<br />

otoño”, nos somete al paso del tiempo y, en<br />

él, nos deshace. La naturaleza humana se<br />

origina por el impulso de una fuerza vital<br />

que consiste, según el filósofo, en “sentir y<br />

pensar”. La vida es, pues, una energía, un<br />

movimiento, que dinamiza todo el “ser”<br />

que podemos alcanzar. Porque en la existencia<br />

no tiene lugar sólo el proceso que la<br />

naturaleza nos señala, sino que, dentro de<br />

ese proceso, hay un destino, una forma de<br />

evolucionar, una forma de alzar un ser personal,<br />

una individualidad consciente, que<br />

fluye en cada historia, desde la luz que haya<br />

sabido proyectar sobre las palabras y los<br />

conceptos del lenguaje en que ha nacido.<br />

El reconocimiento de la estructura de<br />

la corporeidad y de que la posible felicidad<br />

empieza por ese reconocimiento fue<br />

un paso decisivo para la libertad de la<br />

mente, que es la más importante de las<br />

libertades. Libertad no significa, únicamente,<br />

experimentar el mundo como posibilidad,<br />

como apertura del mero existir,<br />

aunque la idea de libertad surgiese en contraste<br />

con la experiencia real de la esclavitud.<br />

Ser libre fue un proceso de libertad<br />

interior, una liberación individual.<br />

Un elemento imprescindible en el territorio<br />

de la libertad es el lenguaje. Pero esa<br />

inconsciencia que nos habita en nuestro<br />

“estar” en la naturaleza, la padecemos muchas<br />

veces ante nuestro ser en el lenguaje.<br />

Se ha hecho tan propio de cada individuo<br />

el universo conceptual de palabras entre<br />

las que vive, que apenas es consciente de<br />

que ese espacio hay que habitarlo, construirlo,<br />

cuidarlo, pensarlo. La habitación<br />

en esa “casa del ser” es una continuada<br />

tarea de aprendizaje y claridad.<br />

Pero antes de cualquier proceso educativo,<br />

parece que la liberación mental surge<br />

de las condiciones de posibilidad para que<br />

esa libertad cristalice y se ejerza. Mal puede<br />

llevarse a cabo el idealismo o, tal vez, la<br />

ensoñación de esos sutiles procesos donde<br />

se hace fecundo y creador el uso del lenguaje<br />

y su comunicación, si esos sueños<br />

tienen inevitablemente que coexistir con<br />

la miseria, la violencia, la angustia social,<br />

la pobreza. Los sociólogos suelen diagnosticar<br />

que la mayor parte de las monstruosidades<br />

que llegan a encarnarse en individuos<br />

humanos se debe a esa estrechez vital, a<br />

ese encierro existencial, a ese magullamiento<br />

de la sensibilidad y la inteligencia que,<br />

como forma feroz de esclavitud, se empieza<br />

a padecer en la niñez y la adolescencia.<br />

Las formas de alienación social, la posible<br />

ruptura violenta con lo “establecido” son,<br />

en principio, degeneraciones de esa necesidad<br />

de ser libre, de una patológica y desolada<br />

búsqueda de emancipación.<br />

A pesar de esas dificultades reales y<br />

para no claudicar necesariamente a su imperio,<br />

estamos obligados siempre a plantear<br />

los problemas que la esclavitud y el<br />

encierro, tan graves casi como los del cuerpo,<br />

sobrevienen en el descuido de las palabras<br />

con las que nos alimentamos y que<br />

constituyen el territorio verbal que ha ido<br />

abonándose en nuestra alma.<br />

Tan destructora como la miseria real<br />

es la miseria ideal. Las preocupaciones<br />

ecológicas que, sin duda, apuntan a una<br />

clarividente actitud en la que presentimos<br />

nuestro cuerpo como parte integrante del<br />

asombroso mundo que nos rodea, del cielo<br />

estrellado y los ríos fluyentes, han de<br />

encontrar paralelismo en la “existencia interior”<br />

que decía Guillermo de Humboldt.<br />

Los residuos de las<br />

palabras desactivadas<br />

dormitan siempre en el<br />

fondo de nuestro ser<br />

Tal “existencia”, que abre el horizonte de<br />

la humanización, es una existencia “lingüística”,<br />

un universo de palabras, con soles<br />

y estrellas: Esos conceptos esenciales<br />

de la amistad o la verdad, por ejemplo,<br />

que empezaron a decir los seres humanos<br />

porque los necesitaban para vivir. Y hay<br />

que aprender a vislumbrar, entre las opacidades<br />

de la sociedad, las constelaciones<br />

de sensibilidad e inteligencia dormidas en<br />

el cerebro, y que alumbran si nos han enseñado<br />

a encenderlas.<br />

El aprendizaje es delicado porque en<br />

esa sutil atmósfera de palabras, de ideas,<br />

de sentimientos y emociones, retumban<br />

las tormentas que desencadenan las presiones<br />

de grupos armados en la avaricia,<br />

el fanatismo y la fomentada ignorancia.<br />

Contra ese aprendizaje ilustrado combate<br />

también el ejército de las frases hechas, de<br />

los hábitos que, nutridos de la indigestión<br />

de “conceptos” que se asumen porque interesa<br />

y ciega “practicarlos”, provocan criminalidad<br />

y agresividad. Pero también actúa<br />

contra la tensa armonía de la sociedad<br />

la falsa practiconería de los grupos de poder<br />

despreocupados de lo que verdaderamente<br />

dicen, de los conceptos que utilizan<br />

con total desconocimiento de la vida<br />

que palpita bajo ellos.<br />

La existencia de estos fenómenos que<br />

aparecen en el universo de las palabras se<br />

debe tal vez a la inercia con que, en los<br />

cauces de la mente que pretende pensar,<br />

se han establecido unas órbitas más desordenadas<br />

y confusas que las celestes, y que<br />

delimitan, cierran y aniquilan los círculos<br />

de significaciones. Formas sutiles de los<br />

reflejos condicionados que el sectarismo<br />

educativo ha ido inyectando en el alma,<br />

donde provocan respuestas sin conocer<br />

qué son y a qué responden.<br />

Esos usos de “energías sucias”, de manoseos<br />

esterilizadores del lenguaje, necesitan,<br />

como los patéticos residuos radioactivos,<br />

sus cementerios nucleares. El enterramiento<br />

de las costras verbales que ha provocado,<br />

sobre la superficie de los conceptos, el escurridizo<br />

y desordenado patinaje político o mediático<br />

es, en el fondo, más fácil de aliviar<br />

que el de los otros residuos. Consiste sólo en<br />

eliminar la corteza por donde podemos insensatamente<br />

deslizarnos. El aligeramiento<br />

semántico, el diluir las ideas en el curso de<br />

la existencia que debe buscar objetivos y<br />

fines más allá de la atascada y ciega pragmacia<br />

tiene que empezar en la escuela que ha<br />

de trasmitir no sólo determinados saberes,<br />

sino hacer entender esos saberes desde las<br />

palabras que los dicen. En la práctica de esa<br />

libertad se fomenta la creatividad en el espejo<br />

donde el alumno aprende, con la lectura,<br />

a verse a sí mismo. Porque los libros no son<br />

sólo objetos donde se remansa el lenguaje<br />

de la oralidad. Los libros nos leen también<br />

porque sus palabras son miradas que se reflejan<br />

en el cristal, aún limpio, de nuestros<br />

primeros pasos en el conocimiento.<br />

Todo ello ocurre en el suelo de la sociedad<br />

donde muchas veces no se dan únicamente<br />

las atracciones y reacciones “de quienes<br />

mandan” como decía Alicia “en el país<br />

de sus maravillas”, sino que además la marca<br />

de esos reflejos condicionados nos atonta,<br />

ofuscándonos ya en la experiencia social<br />

y escolar. Ese vocabulario congelado e inerte<br />

que se ha metido en el alma, ni siquiera<br />

puede responder a la exigencia socrática de<br />

“diga lo que piensa”, o incluso “piense de<br />

verdad lo que dice”, porque la degeneración<br />

ha llegado al extremo de que no sabemos<br />

ya pensar. Los residuos de las palabras<br />

desactivadas dormitan siempre en el fondo<br />

de nuestro ser, y lo peor de ellos es que<br />

aparecen de pronto como formas incurables<br />

de irracionalidad.<br />

El lenguaje, que se funda en la verdad,<br />

en la honradez personal y política, abre las<br />

puertas a la razón y la vida. Suena utópico<br />

que los seres humanos lleguen a liberarse<br />

del dominio que ejerzan, desde las peores<br />

formas de oligarquías, los perturbados de la<br />

corrupción mental; pero no hay que renunciar<br />

a esa supuesta utopía. La vida democrática<br />

jamás podrá realizarse mientras una<br />

ciudadanía, desconcertada y engañada con<br />

la codicia de los otros, se resigne, por la<br />

miserable ideología de la pragmacia, a soportar<br />

la dictadura de la indecencia. <br />

Emilio Lledó (Sevilla, 1927) es autor, entre otros<br />

libros, de Ser quien eres. Ensayos para una educación<br />

democrática (Universidad de Zaragoza), Filosofía y<br />

lenguaje (Crítica) y El marco de la belleza y el desierto<br />

de la arquitectura (Biblioteca Nueva). El filósofo<br />

participará, junto con Jorge Edwards y Mario Vargas<br />

Llosa, en la jornada inaugural del V Congreso<br />

Internacional de la Lengua Española, que se celebrará<br />

en Valparaíso (Chile) entre los próximos<br />

días 2 y 5 de marzo bajo el lema América en la<br />

lengua española. www.congresodelalengua.cl.<br />

Ilustración de Chema Madoz.<br />

4 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10

de hablar<br />

<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 5

CONGRESO DE LA LENGUA / Reportaje<br />

Polola, menso,<br />

trucho, rumbear...<br />

El español de América protagoniza el Congreso de la Lengua. Durante el encuentro,<br />

que reúne a 22 academias, se presentará el Diccionario de americanismos, un recorrido<br />

por la historia del castellano en Latinoamérica que muestra la diversidad del idioma<br />

Por Winston Manrique Sabogal<br />

UNA F Y UNA Y de color verde<br />

fueron las dos primeras<br />

letras del castellano<br />

que vieron los nativos de<br />

unas tierras de ultramar<br />

llamadas Indias.<br />

Ondeaban en el palo con el que Cristóbal<br />

Colón desembarcó en la playa antillana,<br />

recién empezado el viernes 12 de octubre<br />

de 1492. Fue la primera vez. En Guanahani.<br />

Luego vendrían otras playas y otros hombres<br />

con la misma bandera donde las iniciales<br />

de los reyes Fernando e Ysabel escoltaban<br />

una cruz verde en el centro.<br />

Ssssttt… ¡Escuchar! Imaginar el sonido<br />

de aquellas primeras palabras de Colón y<br />

de los nativos. Abismados ambos ante los<br />

sonidos ajenos y luego esos mismos<br />

sonidos estrenados en sus propias<br />

bocas. Porque el primer mestizaje<br />

de los dos mundos fue sonoro.<br />

Quinientos diecisiete años después,<br />

350 millones de americanos,<br />

más los 46 millones de españoles,<br />

han convertido ese idioma en la<br />

segunda lengua global más hablada<br />

del mundo, la tercera más usada<br />

en Internet, la cuarta del planeta<br />

y la de mayor difusión de las<br />

lenguas romances. El principal y<br />

más extraordinario petate que llegó<br />

a las llamadas Indias.<br />

Desde entonces palabras nacidas<br />

en España y en el continente<br />

recién descubierto no han dejado<br />

de mezclarse. De reinventarse y de<br />

crearles nuevos significados. Una<br />

lengua que encontró en América un<br />

gran relicario porque buena parte<br />

del léxico suele tener allí una vida<br />

más activa y larga que en la España<br />

que lo creó, al tiempo que es un<br />

semillero de nuevas voces…<br />

Chévere, trucho, sirifico, guagua,<br />

operia, chingada, yapa, ababachado,<br />

bivirí, menso, pibe, polola, acupear,<br />

catizumbada, puspu, escuincle,<br />

guaricha, chimichurri…<br />

Y más de setenta mil voces, lexemas<br />

complejos, frases y alocuciones<br />

recogidas ahora en el Diccionario de<br />

americanismos elaborado por la Asociación<br />

de Academias de la Lengua Española,<br />

bajo la coordinación de su secretario general,<br />

Humberto López Morales, nacido en<br />

Cuba, académico de Puerto Rico y habitante<br />

de Madrid desde 1994. Y sus palabras sirven<br />

de guía para desandar la historia del español<br />

en América a través de cinco hechos clave.<br />

“Allá se tiene asumida y más interiorizada la<br />

diversidad de la lengua, que nunca se ve mal<br />

ni choca, como, a veces, ocurre en España”.<br />

Policéntrico y polifónico. Ésas son dos<br />

características de un idioma llamado castellano<br />

o español. Pero con una unidad envidiable<br />

porque sus hablantes comparten un<br />

80% de su vocabulario. “Su diversidad es<br />

enorme, ya que 20 países lo tienen como<br />

lengua oficial”, dice López Morales. “Todo<br />

el mundo te entiende y tú entiendes por el<br />

contexto, con lo cual no hay posibilidad de<br />

que una conversación quede interrumpida,<br />

como sucede con otras lenguas”.<br />

Pero no siempre fue así. Y hace dos siglos,<br />

lo que pudo ser una crisis derivó en<br />

una grandeza.<br />

III NO HAY MAL QUE POR<br />

BIEN NO VENGA<br />

A PRINCIPIOS del siglo XIX el mundo estaba<br />

alebrestado y el imperio más grande que ha<br />

tenido la Tierra empezó a caer como fichas<br />

de dominó. Pero como no hay mal que por<br />

bien no venga ocurrió el tercer hecho clave<br />

en la historia del castellano que habría de<br />

asegurarle el futuro. Para entonces, la lengua<br />

ya era mestiza y había incorporado<br />

muchos americanismos, entre los que destacaban<br />

comestibles que revolucionaron la<br />

cocina, además de nombres de animales,<br />

prendas de vestir y mil cosas más:<br />

Chocolate, patata, tomate, maíz, aguacate,<br />

tabaco, enagua, canoa, colibrí, huracán,<br />

caníbal, cóndor, sabana, hule, caribe…<br />

América descodificada<br />

<strong>EL</strong> DICCIONARIO DE americanismos es fundamentalmente<br />

un diccionario descodificador, explica el Secretario<br />

General de la Asociación de Academias de<br />

la Lengua Española, Humberto López. El objetivo es<br />

que la gente conozca una palabra o expresión de<br />

América y se sitúe. Así todos los textos escritos allá<br />

pueden ser entendidos en el mundo. Es un diccionario,<br />

según López, que “viene a llenar un vacío. Hasta<br />

ahora si alguien quería conocer algún americanismo<br />

tenía que comprar o leer el diccionario de Morinigo<br />

que lleva treinta y tantos años”.<br />

Se trata de una idea centenaria, y puesta en marcha<br />

en 1998 con el trabajo de las 22 academias. Cada<br />

una propuso, envió, revisó y aprobó las palabras y<br />

definiciones coordinadas en Madrid. El diccionario,<br />

el más completo del léxico americano, tiene 2.500<br />

páginas, más de 70.000 entradas, unas 120.000 acepciones,<br />

sinónimos y variantes en la mayoría de las<br />

voces, etimología o procedencia de las palabras en<br />

la mayoría de casos. “Es un aire fresco que entra<br />

sobre todo para el público español. Un trabajo rompedor<br />

desde la lexicografía en general”, y concluye<br />

López: “Se lo debíamos a los hispanoamericanos”. <br />

Diccionario de americanismos. Asociación de Academias de la<br />

Lengua. Santillana. Madrid, 2010. 2.500 páginas. 75 euros.<br />

Cuando en 1810 empezaron las independencias<br />

hispanoamericanas sólo una de cada<br />

ocho personas hablaba castellano, tres<br />

millones, aproximadamente. “¡Nada! Comparado<br />

con el resto de la población, que<br />

sobrepasaba los veinte millones”, recuerda<br />

el secretario de las Academias. “Los sacerdotes<br />

y misioneros habían cristianizado<br />

muy bien, pero no necesariamente en español.<br />

Entonces, para ganarse la confianza de<br />

los nativos, aprendieron sus lenguas o dialectos,<br />

y así salieron ganando lenguas nativas<br />

como el quechua o el nahua”.<br />

Creadas las jóvenes repúblicas, apareció<br />

uno de los usos políticos del idioma más<br />

eficaces al buscar la consolidación y cohesión<br />

de sus países, Estados y gobiernos alrededor<br />

de la promoción y fomento del castellano.<br />

Una labor intensa, pues básicamente<br />

lo hablaban los españoles y algunos criollos.<br />

Esa paradoja de que fueran las ex colonias,<br />

tras aquel revolú de entre 1810 y 1830<br />

de las independencias, las que vivificaran el<br />

idioma y lo encarrilaran hacia el futuro es<br />

una de las principales fuerzas de la América<br />

hispana. De aquellos tiempos procede parte<br />

de los modales y formas de hablar de<br />

los hispanoamericanos. Despachada la Corona<br />

española a la Península, quienes se<br />

quedaron y lo hablaban pertenecían a familias<br />

que ostentaban buena parte del poder<br />

político, económico, social y cultural. Eso<br />

obligaba que la gente a su alrededor (sirvientes,<br />

obreros, campesinos o empleados) debía<br />

hablarles en un castellano respetuoso,<br />

amable, suave, correcto y, en muchos casos,<br />

pidiendo permiso. Mestizos, mulatos, indígenas<br />

o negros solían depender de ellos en<br />

muchos aspectos; mientras unos y otros dejaban<br />

sus lenguas maternas en la puerta de<br />

la iglesia para atender la misa en latín.<br />

…Y después en el atrio todo eran intentos<br />

de corrección lingüística cuya<br />

fuerza y cohesión idiomática había<br />

empezado, en una especie de vaticinio,<br />

dos siglos atrás.<br />

II NADIE SE MUERE<br />

LA VÍSPERA<br />

UNOS DOS meses antes del Descubrimiento<br />

de América, el filólogo<br />

Elio Antonio de Nebrija presentó a<br />

la reina Ysabel la Católica la primera<br />

Gramática de la Lengua Castellana.<br />

El segundo hecho clave en el<br />

destino del castellano. Cuando todo<br />

era incertidumbre en Castilla y<br />

estaban a punto de comprobar<br />

que nadie se muere la víspera…<br />

Una chiripa cambió la historia<br />

de la humanidad gracias al extravío<br />

de las carabelas, la Niña, la Pinta y<br />

la Santa María, al mando del almirante<br />

Cristóbal Colón, patrocinado<br />

por la misma reina que acababa de<br />

tener en sus manos la Gramática. Al<br />

caer la noche del 11 de octubre de<br />

1492, un marinero de la más velera<br />

de las carabelas, la Pinta, gritó las<br />

primeras palabras que llevó el viento<br />

caribeño hasta el nuevo mundo:<br />

“¡Tierra! ¡Tierra!”.<br />

“Luego vieron gente desnuda, y<br />

el Almirante salió a tierra en la barca<br />

armada, y Martín Alonso Pinzón<br />

y Vicente Yánez, su hermano, que<br />

era capitán de la Niña. Sacó el Almirante<br />

la bandera y los capitanes con<br />

dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba<br />

el Almirante en todos los navíos por seña,<br />

con una F y una Y: encima de cada letra su<br />

corona, una de un cabo de la cruz y otra de<br />

otro. Puestos en tierra vieron árboles muy<br />

verdes y aguas muchas y frutas de diversas<br />

maneras”, según el <strong>Diario</strong> de Colón en transcripción<br />

de Fray Bartolomé de Las Casas.<br />

Fue la primera vez que América se hizo<br />

palabra y voz. Luego se haría de crónicas,<br />

leyendas, utopías, mitos y versos.<br />

“Salían a mirar nuestros navíos<br />

Volvían a los bosques espantados,<br />

Huían en canoas por los ríos,<br />

No saben que hacerse de turbados”.<br />

Es la visión de Juan de Castellanos<br />

(1522-1607) en Las elegías de varones ilustres<br />

de Indias, el poema más largo del español<br />

donde en 113.609 versos repasa el<br />

descubrimiento y la conquista. El primer<br />

poema realmente americano en lengua<br />

castellana y escrito por un sevillano que<br />

vivía en América. Lengua de ida y vuelta y<br />

de regreso y vuelta. La primera gran muestra<br />

de la polinización del castellano.<br />

“Él es el mejor ejemplo que España puede<br />

mostrar de que su labor en América no<br />

fue un mero saqueo, un exterminio y un<br />

acto de depredación”, ha dicho el escritor<br />

colombiano William Ospina, autor de la biografía<br />

del poeta, Las auroras de sangre<br />

(Belacqua), a través del gran poema del sevillano.<br />

“España merecía saber todo eso:<br />

abandonar un poco la fascinación por el<br />

costado épico de su conquista y ver la magnitud<br />

de su diálogo con otro mundo, su<br />

capacidad de arraigar en él, la explicación<br />

de por qué un continente habla la lengua<br />

castellana. No fue por las espadas ahogadas<br />

en sangre, sino porque esta lengua fue<br />

capaz de amar a América y de cantarla”.<br />

“Pues porque nuestro mundo poseyese<br />

Un mundo tan remoto y escondido,<br />

Y el sumo Hacedor se conociese<br />

En mundo donde no fue conocido,<br />

Levantó Dios un hombre que lo diese<br />

A rey que lo tenía merecido,<br />

Y ansí los dos y sus distantes gentes<br />

Vinieron a ser deudos y parientes”.<br />

I <strong>EL</strong> MAL PASO HAY QUE<br />

DARLO RÁPIDO<br />

DOS AÑOS antes de morir Juan de Castellanos,<br />

en 1607 en Colombia, donde vivió sus<br />

últimos treinta años, apareció la primera<br />

parte de Don Quijote de La Mancha, de<br />

Miguel de Cervantes. La historia del hidalgo<br />

que ha trascendido los siglos y hecho más<br />

universal una lengua nacida entre finales<br />

del siglo X y comienzos del XI. De esa época<br />

6 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10

proceden los textos bautismales (Glosas<br />

Emilianenses) escritos en lengua romance y<br />

que están en el Monasterio de Yuso, en San<br />

Millán de la Cogolla en La Rioja (España).<br />

Surge de la decantación de doce o trece<br />

siglos del latín vulgar del imperio romano,<br />

propagado por la Península desde el siglo<br />

III antes de Cristo, que se fue imponiendo<br />

en la región. La misma historia que repetiría<br />

el castellano en América. Recogida hacia<br />

el norte de la Península, tras la invasión<br />

musulmana, el español se afianzará<br />

durante el reinado de Alfonso X el Sabio<br />

(1252-1284) que acepta la escritura de<br />

obras importantes en esa lengua desdeñada<br />

hasta entonces.<br />

Policéntrico y polifónico.<br />

Son dos características de<br />

un idioma hablado por<br />

450 millones de personas<br />

IV MAMANDO GALLO<br />

MIL AÑOS después de su origen, y de meandros<br />

miles, el español parecía sestear ante<br />

el mundo. Hasta que ha despertado como<br />

el Parangaricutirimicuaro de México que<br />

un día de 1943 liberó todo su fuego guardado<br />

durante milenios. Precisamente en un<br />

país, afirma el secretario general de las<br />

Academias, “cuya labor de difusión del<br />

castellano en el siglo XX ha sido destacable<br />

porque las campañas iban encaminadas<br />

a tenerla como segunda lengua, después<br />

de la indígena respectiva de cada<br />

región que también se reforzaba. La idea<br />

fue sumar y no restar”.<br />

Sólo que los otros 18 países no tuvieron<br />

la misma suerte. En esa expansión del castellano,<br />

propiciada por españoles y americanos,<br />

se ha eliminado o eclipsado la diversidad<br />

idiomática de un continente que pudo<br />

llegar a tener más de 120 familias de lenguas,<br />

varias de las cuales se derivan en otros<br />

tantos centenares de lenguas o dialectos.<br />

Pero los americanos han hecho del castellano<br />

su El Dorado y pasaron de conquistados a<br />

conquistadores. Le ha tomado del pelo y mamado<br />

gallo a todo el mundo. Tras su irrupción<br />

a finales del siglo XX se ha embalado en el XXI<br />

aumentando su influencia internacional ya<br />

no sólo por el número de hispanohablantes<br />

sino también por las escuelas de español y el<br />

Instituto Cervantes en todos los continentes.<br />

Es una alegre bullaranga donde nueve<br />

de cada diez personas que lo hablan proceden<br />

de América o son de origen hispanoamericano.<br />

Ésa es la cuarta clave que le<br />

garantiza su porvenir. Se calcula que en el<br />

año 2050 lo hablará una de cada diez personas<br />

en el mundo, y Estados Unidos pasaría<br />

a ser el primer país con más hispanohablantes<br />

desbancando a México.<br />

Es un español frondoso que revive palabras<br />

y juega con ellas sin miedo. Hay dos<br />

tipos de fenómenos, aclara López Morales:<br />

“Las palabras que han desaparecido casi o<br />

totalmente en España y que siguen vivas<br />

en América con el mismo sentido de siempre<br />

y otras que se usan pero con un sentido<br />

diferente. Palabras como friolero que<br />

en regiones de América ha pasado a ser<br />

friolento. Las que han desaparecido mucho<br />

en España son las de origen marinero<br />

pero que en América siguen vivas. La diferencia<br />

es que en el uso del español hay<br />

diferencias de nivel. En Hispanoamérica<br />

no tienes que ser un profesor o estudiante<br />

universitario para hablar correcta y adecuadamente,<br />

e incluso con una cierta elegancia,<br />

lo que no siempre sucede en España”.<br />

Grupos de dominicanos en vísperas de las elecciones<br />

presidenciales en 2008. Foto: Eduardo Muñoz / Reuters<br />

V LA EDUCACIÓN NO P<strong>EL</strong>EA<br />

CON NADIE<br />

DE AQU<strong>EL</strong>LAS F e Y reales que custodiaban<br />

una cruz verde sólo queda el ritmo ondeante<br />

que les daba la brisa caribeña. Son<br />

muchas circunstancias físicas, geográficas,<br />

psíquicas y creativas funcionando y<br />

que vivifican el idioma.<br />

“En América la fantasía e imaginería<br />

popular y las metáforas son sorprendentes.<br />

Se producen sinónimos que a veces<br />

son difíciles de interpretar pero donde<br />

siempre hay un por qué”, explica el académico.<br />

Como en todos los idiomas, lo escatológico<br />

y lo sexual reinan en la sinonimia<br />

para evitar, por ejemplo, llamar por su<br />

nombre a los genitales. Pero, claro, añade<br />

López, “llega un momento en que éstos<br />

también se tabuizan y no pueden ser utilizados.<br />

También hay casos de destabuización,<br />

sobre todo en los jóvenes.<br />

Ese pudor y deshinibición a la hora de<br />

hablar es una de las diferencias a ambos<br />

lados del Atlántico. En América existe un<br />

mayor grado de pudor lingüístico debido<br />

a la tradición, a la educación y a la influencia<br />

religiosa. Si a alguien se le escapa en<br />

público un “coño” es una cosa escandalosa.<br />

Una ofensa. Por no hablar de si se dice<br />

en un periódico, en la televisión o en la<br />

radio. “Es muy mal visto, vulgar y una falta<br />

de respeto. Si se puede decir bien para<br />

que lo dices mal. No es mojigatería. Es<br />

respeto al otro y saber estar”. O como dirían<br />

abuelas y profesores latinoamericanos:<br />

La educación no pelea con nadie.<br />

Pero sí rumbea. Y su mejor pareja son<br />

las palabras. El español empezó a seducir<br />

al resto del mundo aliado con la música.<br />

Palabra, sentimientos e historias hechas<br />

música y baile. Un romance que empezó<br />

hace cien años con el llanto del bandeón<br />

acompañando letras de tango:<br />

“Sus ojos se cerraron<br />

Y el mundo sigue andando,<br />

Su boca que era mía<br />

Ya no me besa más.<br />

Se apagaron los ecos<br />

De su reír sonoro<br />

Y es cruel este silencio<br />

Que me hace tanto mal…”<br />

Y al tango como carta de presentación<br />

universal le seguirían las ilusiones y desamores<br />

del bolero y la ranchera, el swing de<br />

las grandes orquestas tropicales, y a éstas<br />

el sabor de la salsa, y a ésta otros ritmos<br />

más jacarandosos. Y, en mitad de la rumba,<br />

el éxito planetario de su literatura con<br />

sus nuevos mundos nuevos, ya antes renovadas<br />

por Rubén Darío, y, claro, las telenovelas.<br />

Lo que convierte su cultura en el<br />

quinto hecho clave de la historia del español<br />

y esencial para su porvenir. Porque,<br />

dice Humberto López, “vale lo mismo el<br />

español de Honduras que el de España o<br />

el de Argentina”.<br />

Atrás, a 517 años, queda la América<br />

nacida como puerto de llegada para convertirse<br />

en un gran puerto de embarque<br />

hacia todos los destinos del mundo. <br />

<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 7

IDA Y VU<strong>EL</strong>TA<br />

La historia de España y de América Latina es una torrentera de palabrerías. Una librería de Nueva York. Foto: Ferdinando Scianna / Magnum<br />

Tantas palabras<br />

Por Antonio Muñoz Molina<br />

CREO QUE CUANTO mayor me hago<br />

me vuelvo menos indulgente con<br />

la palabrería. No sólo la de los<br />

otros: también la mía propia. En<br />

una librería algo desastrada de mi barrio de<br />

Nueva York, que cerró hace unos meses,<br />

como van cerrando tantas, veía siempre que<br />

entraba una frase de Hemingway escrita en<br />

grandes letras encima de una puerta. Un<br />

escritor debía poseer, dice Hemingway, a<br />

built-in bullshit detector: un detector innato<br />

de palabrería. Yo leía esa frase cada vez que<br />

entraba a la librería claramente destinada a<br />

la ruina y me preguntaba no sin aprensión<br />

si ese detector innato estaba entre las herramientas<br />

con las que hago mi trabajo, o si<br />

funciona siempre, o si algunas veces, aunque<br />

salte la alarma indicando la palabrería o<br />

la tontería, no habré dejado de escucharla.<br />

Uno encuentra tantos motivos para no estar<br />

alerta, o para permitirse una flaqueza con la<br />

esperanza de que el lector no la advertirá, o<br />

no le dará importancia. Miraba al librero y<br />

comprendía que su capacidad para admitir<br />

cualquier clase de bullshit menguaba a cada<br />

hora, cada día en que los clientes eran menos<br />

escasos y en el que se le amontonarían<br />

las deudas del alquiler y de la luz. En Nueva<br />

York la vida real es demasiado cruda para<br />

que la endulcen las palabras. Por esa acera<br />

de la parte alta de Broadway, cerca de la<br />

universidad de Columbia, pasaban los estudiantes<br />

en riadas, pero no se paraban casi<br />

nunca delante de la librería, ni siquiera hojeaban<br />

los libros de saldos dispuestos en<br />

cajones como una pobre tentación delante<br />

del escaparate, ni siquiera los robaban. Me<br />

acordé con remordimiento, casi con nostalgia,<br />

de cuando lo propio de los estudiantes<br />

era robar libros, muchas veces con el argumento<br />

oportuno de que la propiedad es un<br />

robo. Pero los estudiantes que pasaban por<br />

delante de la Morningside Bookstore ni siquiera<br />

apartaban los ojos de los iPods y los<br />

iPhones para mirar un momento aquellas<br />

antiguallas, en muchos casos con las cubiertas<br />

cuarteadas por la larga exposición al sol<br />

y a la intemperie.<br />

Un escritor ha de poseer un detector innato<br />

de palabrería. De boludeces, dice una<br />

traducción argentina de bullshit; de pendejadas,<br />

dice una traducción mexicana, que<br />

sugiere de paso la variante española: gilipolleces.<br />

A Hemingway no es que le funcionara<br />

perfectamente su detector, o que le funcionara<br />

siempre. Los desmayos poéticos de El<br />

viejo y el mar están a un paso de Paolo Coelho,<br />

y en Las nieves del Kilimanjaro oen<br />

París era una fiesta es embarazoso asistir a<br />

tanta novelería narcisista y masculina, la autenticidad<br />

del gran machote cazador y bebedor<br />

que deja en ridícula evidencia a los que<br />

no le llegan a su altura, especialmente al<br />

pobre Scott Fitzgerald, que no sólo estaba<br />

fascinado por los ricos, como un papanatas,<br />

sino que además la tenía muy pequeña.<br />

Pero uno quiere creer que los anglosajones<br />

son menos propensos a esa gran enfermedad<br />

hispánica, la vaguedad palabrera, la<br />

sobreabundancia, la concepción acústica del<br />

estilo, como decía Borges, que la atribuía<br />

sobre todo a los españoles. El inglés es una<br />

lengua más seca, mucho más monosilábica,<br />

un instrumento práctico adecuado para el<br />

comercio, la ciencia, la técnica, los manuales<br />

de instrucciones. Los traductores del español<br />

al inglés se quejan siempre de la longitud<br />

de nuestras frases. A muchos escritores<br />

españoles y latinoamericanos nos deslumbraron<br />

las parrafadas interminables de William<br />

Faulkner, su proliferación selvática de<br />

adjetivos y de frases subordinadas. Las imitamos<br />

sin darnos mucha cuenta, y para nuestra<br />

sorpresa esta misma desmesura nos vuelve<br />

exóticos para quienes leen y hablan en el<br />

mismo idioma que Faulkner manejó. Pero<br />

es que Faulkner, además, no es ese monarca<br />

de la literatura americana que nosotros imaginábamos,<br />

sino una figura más bien lateral,<br />

demasiado marcada por su aislamiento de<br />

las corrientes principales de la novela y por<br />

su pertenencia al mundo, culturalmente tan<br />

lejano, del Sur. Faulkner, tengo la impresión,<br />

sobrevive más como lectura en los departamentos<br />

universitarios de inglés que como<br />

ejemplo vivo para los escritores. Y a los<br />

americanos siempre les extraña que nosotros,<br />

los europeos, los latinoamericanos, nos<br />

interesemos tanto por un novelista tan marcadamente<br />

regional.<br />

Quizás nos ha perjudicado el barroco. El<br />

barroco es el vendaval de palabrerías y formas<br />

desatadas de la Contrarreforma, el mareo<br />

de ángeles y nubes y santos con los ojos<br />

vueltos y dioses en el interior de las cúpulas<br />

de las iglesias romanas, el contoneo decorativo<br />

de las columnas salomónicas, la metástasis<br />

de los retablos con recovecos de<br />

dorados y de polvo, la gesticulación de los<br />

predicadores apostólicos proclamando saberes<br />

tan exclusivamente acústicos y palabreros<br />

como el misterio de la Santísima Trinidad.<br />

En el siglo XVII el inglés y el holandés<br />

eran usados para describir por primera vez<br />

el interior de una célula mirada a través del<br />

microscopio o para redactar severos contratos<br />

comerciales. El español se hinchaba prodigiosamente<br />

con el aire recalentado de la<br />

oratoria sagrada, de las fantasmagorías verbales<br />

de los leguleyos y los burócratas que<br />

intentaban regular minuciosamente, desde<br />

una covachuela del alcázar de Madrid, las<br />

geografías de continentes y océanos, la vida<br />

en las Indias, la navegación entre Acapulco<br />

y las Filipinas. La Declaración de Independencia<br />

de los Estados Unidos es un documento<br />

circunspecto que tiene algo de<br />

manual de instrucciones para poner en<br />

práctica el funcionamiento de un país. La<br />

historia constitucional de España y de América<br />

Latina es una torrentera de palabrerías<br />

que no ha cesado en dos siglos, una biblioteca<br />

de legislaciones fantásticas que pasaron a<br />

toda velocidad del pergamino al papel mojado.<br />

Los mandatarios han sido tan fértiles en<br />

la invención de bandas, condecoraciones,<br />

charreteras y uniformes como en el fragor<br />

de los discursos. En nuestros países, con<br />

acentos distintos, la política consiste sobre<br />

todo en levantar y derribar grandes edificios,<br />

catedrales barrocas de palabras.<br />

La política y cualquier clase de solemnidad.<br />

Según los índices internacionales España<br />

es un país de productividad económica<br />

muy baja, pero si hubiera índices de productividad<br />

de discursos —su cantidad, su duración,<br />

el número de palabras per cápita— quizás<br />

estaríamos muy cerca de la cabecera del<br />

mundo. La generación del 27 se enamoró de<br />

Góngora y produjo una prosa tan vacua de<br />

palabrería que aún hay eruditos que pierden<br />

el juicio intentando descifrarla, o abarcarla.<br />

Cada momento del día, en cada lugar de<br />

España, en cada país de América, hay un<br />

alcalde, consejero, viceconcejal, caudillo,<br />

presidente vitalicio, académico, preboste,<br />

pronunciando un discurso, más o menos florido,<br />

más tosco o más recamado. Hasta un<br />

tirano tan desabrido como el general Franco<br />

segregaba discursos suficientes como para<br />

llenar una hilera de volúmenes en la biblioteca<br />

pública a la que yo iba de niño. El cantante<br />

Antonio Molina me contó hace muchos<br />

años que asistió al primer discurso de Fidel<br />

Castro en un teatro de La Habana, y que<br />

duró tanto y estaba el público tan apretado<br />

que se meó tres veces sin moverse del sitio.<br />

Así que al escritor en español le cuesta<br />

mucho poner a punto su detector de<br />

palabrería. Debería uno palidecer cada<br />

vez que un lector bien intencionado lo<br />

elogia por escribir muy bien. Escribir<br />

bien es pedirle a la inteligencia el nombre<br />

exacto de las cosas. Pero ni siquiera<br />

el gran Juan Ramón Jiménez fue siempre<br />

inmune a la palabrería. <br />

8 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10

<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 9

CONGRESO DE LA LENGUA / El Libro de la Semana<br />

Un esclarecedor inventario poético<br />

Una antología de la poesía latinoamericana agrupa a 58 autores de 19 países, con plurales modales estéticos y otras fórmulas<br />

expresivas. Son los últimos heraldos de un marco creativo que desconoce dogmas. Por José Manuel Caballero Bonald<br />

Cuerpo plural.<br />

Antología de la poesía<br />

hispanoamericana contemporánea<br />

Gustavo Guerrero, compilador<br />

Instituto Cervantes y Pre-Textos<br />

Valencia, 2010. 640 páginas. 25 euros<br />

El libro va acompañado de un DVD<br />

con entrevistas y lectura de poemas<br />

GUSTAVO GUERRERO ha culminado<br />

con esta antología una excelente<br />

gestión crítica. Yo, al<br />

menos, no conozco ninguna<br />

otra que abarque un horizonte tan vasto<br />

como el del último quehacer poético hispanoamericano<br />

con tan manifiesta solvencia.<br />

En el ensayo que precede a la<br />

selección el antólogo deja bien claro cuáles<br />

han sido sus objetivos y en qué se<br />

han fundado sus métodos indagatorios.<br />

Resulta evidente que proceder a inventariar<br />

la poesía escrita más recientemente<br />

en el ámbito americano de la lengua española<br />

es tarea que requiere una previa<br />

familiaridad con todas y cada una de<br />

esas literaturas y un considerable esfuerzo<br />

consultivo y selectivo. El antólogo ha<br />

respondido con notable precisión a esos<br />

requerimientos.<br />

Los poetas hispanoamericanos reunidos<br />

en esta antología disponen, o tendrían<br />

teóricamente que disponer, de los<br />

mismos sedimentos estéticos que los españoles<br />

de su misma edad, esto es, que<br />

los nacidos entre 1959 y 1979. Pero no<br />

ocurre exactamente así: se trata sin duda<br />

de un cuerpo plural, aunque no en sentido<br />

estricto. Hay algo, en efecto, que asocia<br />

ocasionalmente a esos poetas, si bien<br />

hay algo que los disocia de acuerdo con<br />

los propios contagios ambientales de cada<br />

geografía. Y hasta con las tácitas normativas<br />

de cada mestizaje en particular,<br />

aplicando taxativamente este apelativo<br />

al enriquecimiento cultural proveniente<br />

de una consabida fusión de culturas. Y<br />

parece innecesario añadir que esa fusión<br />

no siempre obedece a los mismos<br />

factores en cada uno de los países integrados<br />

en el mundo hispánico.<br />

Gustavo Guerrero analiza con manifiesto<br />

rigor la trayectoria última de la<br />

poesía hispanoamericana. El hecho de<br />

que los poetas aparezcan ordenados<br />

de acuerdo con el año y no con el lugar<br />

de nacimiento, otorga al conjunto una<br />

lectura peculiar. Todos esos poetas se<br />

han ido dando a conocer en las dos últimas<br />

décadas del siglo XX o, más propiamente,<br />

en la zona fronteriza que va del<br />

siglo XX al XXI. Son exactamente 58 poetas<br />

pertenecientes a los 19 países americanos<br />

de habla española, incluyendo además<br />

en esta ocasión —aunque se trate de un<br />

mero ejemplo testimonial— al Estado norteamericano<br />

de Nuevo México. El hecho de<br />

que cada una de esas comunidades esté representada<br />

en la presente antología induce<br />

a pensar que su editor se ha cuidado de<br />

ofrecer un panorama cuya equidad también<br />

consistía en no desatender a ninguno de los<br />

países en liza. Ahora bien, ¿justificaba esa<br />

actitud la inclusión de poetas a lo mejor<br />

prescindibles? No estoy muy seguro. En<br />

cualquier caso, hay naciones —Paraguay,<br />

Ecuador, El Salvador, Honduras, Costa Rica,<br />

Panamá, Nicaragua, Uruguay— representadas<br />

por un único poeta, lo cual puede<br />

Ilustración de Henrik Sorensen.<br />

resultar desequilibrado, amén de significativo,<br />

si se compara con otros países —Perú,<br />

Venezuela, México, Argentina, Chile— de<br />

los que se han seleccionado entre seis y<br />

ocho poetas. Ya se sabe que toda antología<br />

es una conjetura.<br />

Los propósitos de Gustavo Guerrero quedan<br />

sobradamente explicitados en su lúcido<br />

ensayo preliminar. Antes que nada, el autor<br />

propone un planteamiento sistemático de<br />

las trayectorias que regulan la poesía hispanoamericana<br />

de los últimos veinte o treinta<br />

años, a partir de la gradual dispersión de los<br />

paradigmas poéticos derivados del modernismo<br />

y las vanguardias. Se trata sin duda<br />

de un inteligente punto de partida que, como<br />

su autor señala, no se atiene sólo a un<br />

criterio geográfico, sino sobre todo a lo que<br />

podría ser el “fin de un sistema poético”<br />

localizado en el tránsito del siglo XX al XXI.<br />

La evolución de los aparejos sociales y éticos<br />

que gravitan sobre esa poesía resulta<br />

siempre particularmente sutil. Incluso podría<br />

tildarse de temeraria cualquier pretensión<br />

de uniformar la pluralidad de modelos<br />

que movilizan a poetas nacidos en los distintos<br />

países de Latinoamérica, casi todos ellos<br />

—por cierto— muy defectuosamente comunicados<br />

entre sí. Los códigos de una tradición<br />

que la lengua trata de estabilizar se<br />

ramifican aquí en función de las propias<br />

experiencias históricas vinculadas a cada<br />

geografía. Cabría añadir, en términos didácticos,<br />

que las nuevas situaciones —sociales,<br />

culturales, políticas— demandan siempre<br />

nuevos modales estéticos, nuevas<br />

formulaciones expresivas.<br />

Todo eso queda patentizado en este<br />

Cuerpo plural, cuya lectura depara alguna<br />

sorpresa y, por supuesto, no pocos<br />

esclarecimientos. Se corrobora, como<br />

primera medida, que el tramo final del<br />

siglo XX marca también una frontera crítica<br />

donde los poetas hispanoamericanos<br />

dados entonces a conocer avisan de<br />

una serie de cambios en la conducta poética<br />

general. En cierto modo podría hablarse<br />

de un trámite reflexivo en el que<br />

también tendrían cabida ciertos poetas<br />

españoles adscritos a esas últimas generaciones.<br />

Desde luego que no se trata de<br />

ninguna sensibilidad homogénea, pero<br />

sí de un registro poético común gestado<br />

en ese “periodo inestable de rupturas y<br />

transiciones que sigue a la caída del paradigma<br />

moderno”. La mayoría de esos<br />

poetas —algunos de ellos de veras relevantes—<br />

trabajan, por así decirlo, en<br />

una muy parecida encrucijada cultural y<br />

sondean en la materia lingüística en busca<br />

de nuevas posibilidades expresivas.<br />

Aquí y allá se perfilan rastros de maestros<br />

comunes, pero la asimilación —o el<br />

rechazo— no es desde luego uniforme.<br />

Cada poeta pertenece a lo que podría<br />

llamarse una versión última de la tradición<br />

de su país respectivo; una versión<br />

que a veces tiene más de ruptura que de<br />

acomodo. Tal vez las normas poéticas a<br />

que se atienen coincidan en lo sustancial,<br />

pero difieren en las variantes lingüísticas<br />

—y hasta retóricas— propias de cada<br />

país. Como en una casa cuya unidad<br />

viene definida por la diversificación de<br />

las habitaciones, los poetas aquí seleccionados<br />

ejemplifican de hecho un nuevo<br />

marco de propuestas a las solicitaciones<br />

de la historia inmediata. Son los últimos<br />

heraldos de una renovadora programación<br />

simbolista de la poesía y los que<br />

más notoriamente descreen de dogmas,<br />

obediencias filiales y círculos cerrados.<br />

En la bibliografía poética latinoamericana,<br />

la antología de Gustavo Guerrero<br />

tiene mucho de canon ya ineludible. En<br />

cuanto confrontación de lecturas y fuente<br />

de conocimientos y debates, Cuerpo<br />

plural viene a representar un útil punto<br />

de partida analítico y una muy valiosa propuesta<br />

de demarcación histórica de la poesía<br />

hispanoamericana. <br />

+ .com<br />

Poemas de Rocío Silva Santisteban,<br />

John Galán Casanova y Luis Felipe<br />

Fabre incluidos en la antología.<br />

El mundo creador de Neruda y Mistral<br />

LA REAL ACADEMIA Española y la Asociación<br />

de Academias conmemoran un año más la<br />

celebración del congreso con un libro. Para<br />

esta quinta edición en Valparaíso (Chile) se<br />

editan en sendas antologías a los dos autores<br />

más universales del país andino y Nobeles:<br />

Pablo Neruda (1904-1973) y Gabriela<br />

Mistral (1889-1957).<br />

La antología de Mistral reúne íntegros<br />

los cuatro libros de poesía que publicó en<br />

vida —Desolación, Ternura, Tala y Lagar—;<br />

obras poéticas inéditas como Poema de Chile<br />

y Lagar II, y poemas no publicados o dispersos.<br />

Además, a ello se suman textos en<br />

prosa. “Sorprende el escuálido o ningún espacio<br />

que se concede a la prosa”, se lamenta<br />

en el volumen Pedro Luis Barcia. El chileno<br />

Cedimil Goic es el responsable de la<br />

selección para esta edición en la que se ha<br />

hecho acompañar por muchos académicos.<br />

“He llegado hasta su lugar natural natal y he<br />

repasado sus versos más extraños”, cuenta<br />

Carlos Germán Belli. Bruno Rosario Candelier<br />

recuerda que la poeta “no era propiamente<br />

una mística, su poesía, su comportamiento<br />

y su visión de la vida reflejan una<br />

dimensión contemplativa y espiritual del<br />

mundo”. O el español Darío Villanueva, que<br />

recuerda el eco de la concesión del Nobel.<br />

El académico chileno Hernán Loyola ha<br />

sido el encargado de perfilar una guía para<br />

poder seguir, en los 12 capítulos de la antología,<br />

la aventura creadora de Neruda. Se<br />

incluye también un inédito del poeta vinculado<br />

a Valparaíso con el que quiso agradecer<br />

a una familia que le protegió al ser perseguido<br />

por la dictadura. Casi una docena de<br />

estudios, un glosario y una bibliografía completan<br />

la antología. Su compatriota Jorge Edwards,<br />

con quien se intercambió correspondencia<br />

una década, cuenta su testimonio. El<br />

académico cubano Alain Sicard ofrece una<br />

visión de conjunto de su poesía, en tanto<br />

Selena Millares profundiza en su intertextualidad<br />

con diversas tradiciones poéticas. En<br />

una segunda parte, Evocaciones y lecturas<br />

nerudianas, participan autores como Francisco<br />

Brines o Pere Gimferrer. E. Silió <br />

Antología en verso y prosa. Gabriela Mistral. Alfaguara.<br />

Madrid, 2010. 888 páginas. 11,50 euros.<br />

Antología general. Pablo Neruda. Alfaguara. Madrid,<br />

2010. 832 páginas. 11,50 euros.<br />

10 <strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10

CONGRESO DE LA LENGUA / Libros<br />

Gabriel García Márquez fotografiado en su domicilio de Cartagena de Indias el pasado 29 de enero. Su Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano es una de las grandes impulsoras de la no ficción en América.<br />

(Del arte de) contar historias reales<br />

Nació con los primeros cronistas de Indias y el género no ha hecho más que crecer: el arte de contar la realidad, la no<br />

ficción ocupa cada vez un hueco más importante en las letras hispánicas. Texto: Leila Guerriero. Foto: Daniel Mordzinski<br />

SE DICE, SE repite: que lo más interesante<br />

de lo que se escribe y se publica<br />

hoy en Latinoamérica pertenece<br />

al género de la no ficción. Que es allí<br />

donde hay que buscar los saltos en altura,<br />

las cuerdas flojas, los riesgos de la forma y el<br />

estilo. Lo había dicho, casi igual, Tom Wolfe<br />

en 1973, en su libro El nuevo periodismo:<br />

que lo más interesante de lo que se escribía<br />

y se publicaba por entonces en Estados Unidos<br />

salía de la pluma de quienes se habían<br />

puesto al servicio de contar historias reales,<br />

y no de quienes seguían con los cuentos, las<br />

novelas. Esa lejana aseveración nos manda<br />

a ser prudentes. Porque si es verdad que<br />

aquellos años cambiaron el periodismo para<br />

siempre, mirados en perspectiva fueron<br />

también los años en los que un señor llamado<br />

John Cheever estaba en plena producción,<br />

un tal Thomas Pynchon publicaba El<br />

arco iris de gravedad, y un fulano llamado<br />

Don DeLillo hacía lo propio con Americana.<br />

Podría decirse, en todo caso, que en Latinoamérica<br />

hay buenos y malos periodistas,<br />

buenos y malos escritores, buenos y malos<br />

textos de ficción, buenos y malos textos periodísticos.<br />

Y que, en todo caso, como escribe<br />

Juan Villoro en su texto La crónica, ornitorrinco<br />

de la prosa, lo que ha cambiado es<br />

un prejuicio: “El prejuicio que veía al escritor<br />

como artista y al periodista como artesano<br />

resulta obsoleto. Una crónica lograda<br />

es literatura bajo presión”.<br />

<br />

ESTO ES VERDAD: hay, en Latinoamérica, una<br />

generación de periodistas que escribe sobre<br />

temas diversos —madres que matan a sus<br />

niñas, víctimas de las minas antipersonales,<br />

gente que desaparece en el desierto— y utiliza,<br />

para escribirlos, técnicas de la ficción:<br />

climas, tonos, estructuras complejas. Periodistas<br />

que publican sus historias en libros y<br />

revistas —SoHo, Don Juan o El Malpensante,<br />

en Colombia; Gatopardo y a veces Letras<br />

Libres, en México; Etiqueta Negra en Perú;<br />

The Clinic en Chile; Marcapasos en Venezuela:<br />

son algunas—, sostenidos en la fe de que<br />

eso que hacen no es sólo una forma decente<br />

de pagar el alquiler, ni el mal trago necesario<br />

para perpetrar después una novela,<br />

sino lo que es: literatura. Una forma de contar.<br />

Que es como decir: un arte.<br />

<br />

LITERATURA, DICE la RAE, es el arte que emplea<br />

como medio de expresión una lengua.<br />

“Un hombre no puede dividirse entre el<br />

poeta que busca la expresión justa de nueve<br />

a doce de la noche y el reportero indolente<br />

que deja caer las palabras sobre las mesas<br />

de redacción como si fueran granos de<br />

maíz. El compromiso con la palabra es a<br />

tiempo completo, a vida completa. Puede<br />

que un periodista convencional no lo piense<br />

así. Pero un periodista de raza no tiene<br />

otra salida que pensar así. El periodismo no<br />

es una camisa que uno se pone encima a la<br />

hora de ir al trabajo. Es algo que duerme<br />

con nosotros, que respira y ama con nuestras<br />

mismas vísceras y nuestros mismos sentimientos”,<br />

decía el argentino Tomás Eloy<br />

Martínez en su conferencia Periodismo y<br />

narración: desafíos para el siglo XXI.<br />

<br />

<strong>EL</strong> GÉNERO DE no ficción latinoamericano<br />

por excelencia, la crónica, empezó con los<br />

primeros cronistas de Indias. Pasaron años<br />

—de años— y siguieron las firmas: Rubén<br />

Darío, José Martí, Jenaro Prieto, Roberto<br />

Arlt, Juan José de Soiza Reilly, muchos otros.<br />

Siempre conviene detenerse en el argentino<br />

Rodolfo Walsh y Operación Masacre, su libro<br />

circa 1957 que cuenta la historia de cómo,<br />

en 1956, militares partidarios de Perón<br />

intentaron una insurrección contra el gobierno<br />

y, bajo el imperio de la ley marcial, el<br />

Estado fusiló a un grupo de civiles, supuestamente<br />

implicados en aquella insurrección.<br />

Walsh —un hombre que había sido, hasta<br />

entonces, traductor del inglés y autor de<br />

cuentos policiales— escribió esa historia<br />

con ritmo y prosa de novela. Cuando fue<br />

entrevistado en 1970 por el escritor argentino<br />

Ricardo Piglia dijo así: “Un periodista me<br />

preguntó por qué no había hecho una novela<br />

con eso, que era un tema formidable para<br />

una novela; lo que evidentemente escondía<br />

la noción de que una novela con ese tema<br />

es mejor o es una categoría superior a la de<br />

una denuncia con este tema. Yo creo que la<br />

denuncia traducida al arte de la novela se<br />

vuelve inofensiva, es decir, se sacraliza como<br />

arte. Por otro lado, el documento, el<br />

testimonio, admite cualquier grado de perfección.<br />

En la selección, en el trabajo de<br />

investigación, se abren inmensas posibilidades<br />

artísticas”. Le pasó a él, les pasa a todos:<br />

siempre, ante una buena historia real, alguien<br />

señala: “Sería una gran novela”. Como<br />

si no agregarle un litro y medio de ficción<br />

significara desperdiciar alguna cosa.<br />

<br />

HAY, EN LATINOAMÉRICA, editoriales que dedican<br />

colecciones enteras a la no ficción<br />

—Aguilar en Colombia, Tusquets en la Argentina—,<br />

un premio importante que la premia<br />

—y que otorga la Fundación Nuevo Periodismo<br />

Iberoamericano—, antologías que<br />

la recopilan: Dios es chileno (Planeta), Las<br />

mejores crónicas de SoHo (Aguilar), Las mejores<br />

crónicas de Gatopardo (Debate), Crónicas<br />

de otro planeta (Debate), La Argentina<br />

crónica (Planeta). Y, aunque en los periódicos<br />

retrocede el espacio para publicarlas,<br />

aunque no son tantas las revistas que lo<br />

hacen y son pocas las que disfrutan de holguras<br />

económicas, hay entusiasmo. Un fervor.<br />

Será que, como toda conquista, la conquista<br />

de la no ficción latinoamericana es<br />

prepotente: por asalto. Y se hace, aunque<br />

todo indica que no se puede hacer.<br />

<br />

LA NO FICCIÓN latinoamericana hace estas<br />

cosas: imposta modos, lenguas, busca metáforas,<br />

empieza por el final, termina por<br />

el principio, se enreda para después desenredarse,<br />

se hace la tierna, la procaz, la estoica,<br />

se escribe en presente perfecto, en<br />

castellano antiguo, en primera persona, se<br />

hace la poética, la minimalista, la muy seria,<br />

la barroca. Duda. Prueba. A veces se<br />

equivoca. Pero existe: prueba.<br />

<br />

<strong>EL</strong> TIPO ERA uno de cuatro sentados a una<br />

mesa redonda que versaba sobre el periodismo<br />

y la literatura y sus posibles trasvasamientos,<br />

roces. Cuando uno de los participantes<br />

—periodista— terminó de exponer<br />

su método de trabajo y su defensa<br />

del periodismo como forma de arte, el<br />

tipo pidió la palabra y dijo que lo alegraba<br />

que el colega pusiera tanto empeño,<br />

pero que estaba siendo un poco exagerado<br />

porque, después de todo, la única obligación<br />

del periodismo es ser objetivo<br />

—dijo eso: ser objetivo— allí donde la<br />

ficción exige imaginación fecunda, y que<br />

es en la soledad creativa, en la que el<br />

autor dialoga con sus fantasmas, donde<br />

se ve el verdadero alcance de la palabra<br />

arte. El tipo ponía mucho empuje en la<br />

palabra “autor” y debía ser, sin duda, un<br />

grande en su oficio: alguien que, en su<br />

soledad creativa, dialogando con sus fantasmas<br />

y en pleno uso de su imaginación<br />

fecunda, se había inventado la definición<br />

del periodismo: un oficio de grises y notarios.<br />

Lo contrario a todo lo que es.<br />

<br />

PARA SER periodista hay que ser invisible,<br />

tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe<br />

del pescador —y su paciencia—, y el ascetismo<br />

de quien se olvida de sí —de su hambre,<br />

de su sed, de sus preocupaciones—<br />

para ponerse al servicio de la historia de<br />

otro. Vivir en promiscuidad con la inocencia<br />

y la sospecha, en pie de guerra con la<br />

conmiseración y la piedad. Ser preciso sin<br />

ser inflexible y mirar como si se estuviera<br />

aprendiendo a ver el mundo. Escribir con<br />

la concentración de un monje y la humildad<br />

de un aprendiz. Atravesar un campo de<br />

correcciones infinitas, buscar palabras donde<br />

parece que ya no las hubiera. Llegar,<br />

después de días, a un texto vivo, sin ripios,<br />

sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga<br />

lo que tiene que decir —que cuente el cuento—,<br />

que sea inolvidable. Un texto que deje,<br />

en quien lo lea, el rastro que dejan, también,<br />

el miedo o el amor, una enfermedad o<br />

una catástrofe.<br />

Atrévanse: llamen a eso un oficio menor.<br />

Atrévanse. <br />

<strong>EL</strong> <strong>PAÍS</strong> BAB<strong>EL</strong>IA 27.02.10 11

CONGRESO DE LA LENGUA / Historia<br />

El descubrimiento de América rompió márgenes territoriales y abrió inmensos caminos a la extensión del español. Una foto del Café Tortoni de Buenos Aires. Foto: Ferdinando Scianna / Magnum<br />

La aventura del español<br />

La andadura del castellano americano durante el periodo colonial se desarrolla en un escenario multiétnico<br />

y pluricultural. De ahí la conservación de muchos dialectalismos propios de la primera colonización sin que esté<br />

reñido con tendencias innovadoras. Las independencias no rompen los vínculos idiomáticos. Por Juan Antonio Frago<br />

ASU ARRIBO a las Canarias, en el<br />

regreso del primer viaje descubridor,<br />

escribía Colón al<br />

racionero real Luis de Santángel<br />

dándole cuenta “de<br />

las islas halladas en las Indias”,<br />

feliz conclusión de un proyecto tachado<br />

de fantasioso, pues, como el navegante<br />

genovés recuerda en un memorial<br />

de agravios, “acá se dudaba y decía que<br />

esta empresa era burla”. La carta colombina<br />

hasta seis veces repite la palabra maravilla,<br />

junto a maravilloso y maravillosamente,<br />

en medio de superlativos y de<br />

expresiones hiperbólicas, reflejo estilístico<br />

del asombro que embargó a los recién llegados<br />

ante las novedades que aquellas tierras<br />

antillanas les ofrecían. Admirable también<br />

era el texto epistolar, que, impreso en Barcelona<br />

el mes de abril de 1493, halló inmediato<br />

eco en varias ediciones extranjeras,<br />

muestra del enorme interés que el prodigioso<br />

hallazgo suscitó en Europa. A mediados<br />

del siglo XVIII el almeriense Murillo<br />

Velarde con el admirativo: “¡Parece sueño<br />

el descubrimiento de las Indias!”, comenzaría<br />

uno de sus libros, porque América<br />

fue causa permanente de fascinación, incluso<br />

imaginada lugar del paraíso terrenal,<br />

mito que aún resuena en el efusivo deseo<br />

de Linneo, “¡quién pudiera estar con v. m.<br />

un solo día en el más maravilloso de los<br />

paraísos!”, con el que se despide de su<br />

discípulo Loefling a punto de partir hacia<br />

regiones todavía incógnitas del Orinoco.<br />

Radicalmente cambia la cosmovisión<br />

del europeo con el conocimiento, aunque<br />

incompleto, del Nuevo Mundo, como cambiarían<br />

tantos aspectos de la vida material<br />

en el viejo continente. Hambrunas remediadas<br />

por el cultivo intensivo del maíz y<br />

de la patata; la alimentación enriquecida<br />

por el aguacate, la batata, el cacao yel<br />

dulce chocolate, el tomate yelají o chile,<br />

hispanizado como pimiento y guindilla,<br />

Radicalmente cambia la<br />

cosmovisión del europeo<br />

con el conocimiento<br />

del Nuevo Mundo<br />