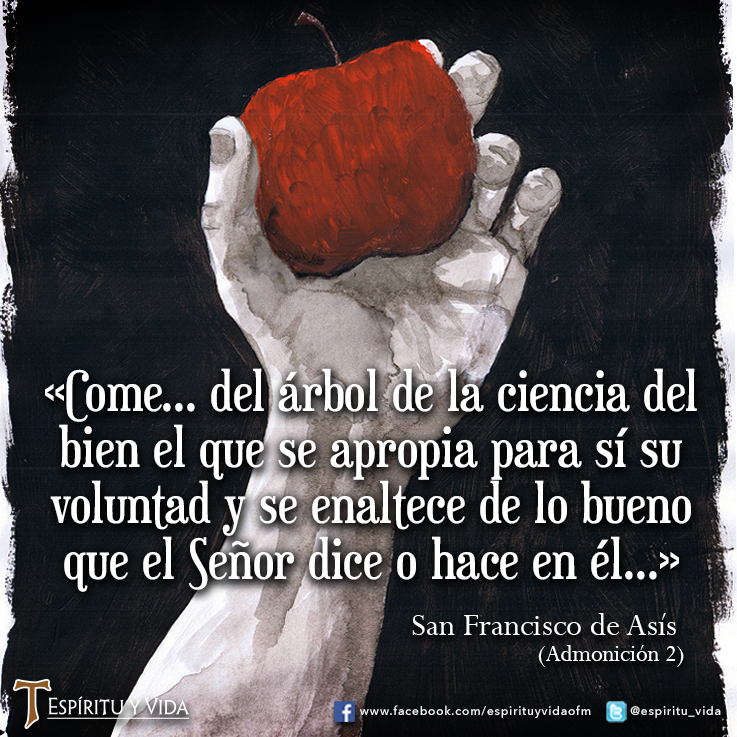

La segunda admonición (exhortación) que San Francisco pide a los suyos dice: «Dijo el Señor a Adán: De todo árbol puedes comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal (cf. Gén 2,16-17). Podía comer de todo árbol del paraíso, porque no cometió pecado mientras no contravino la obediencia. Come, en efecto, del árbol de la ciencia del bien el que se apropia para sí su voluntad y se enaltece de lo bueno que el Señor dice o hace en él; y de esta manera, por la sugestión del diablo y por la transgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en fruto de la ciencia del mal. Por eso es preciso que cargue con el castigo» (Adm 2).

La segunda admonición (exhortación) que San Francisco pide a los suyos dice: «Dijo el Señor a Adán: De todo árbol puedes comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal (cf. Gén 2,16-17). Podía comer de todo árbol del paraíso, porque no cometió pecado mientras no contravino la obediencia. Come, en efecto, del árbol de la ciencia del bien el que se apropia para sí su voluntad y se enaltece de lo bueno que el Señor dice o hace en él; y de esta manera, por la sugestión del diablo y por la transgresión del mandamiento, lo que comió se convirtió en fruto de la ciencia del mal. Por eso es preciso que cargue con el castigo» (Adm 2).

«Dijo el Señor a Adán: De todo árbol puedes comer, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal (cf. Gén 2,16-17)». ¿Por qué impuso Dios al hombre, con esta prohibición, una palpable frontera? No lo hizo ciertamente para atormentarlo, ni para limitarlo, ni para precipitarlo en la infelicidad.

Esta prohibición contiene un punto de inflexión para la actitud interior del hombre. Mediante esta obediencia exigida, el hombre debía reconocer a Dios como Señor de todo, como verdadero dueño al que pertenece cuanto existe en el mundo creado, propietario de todas las cosas. Así lo entiende Francisco y así lo expresa en muchos pasajes de sus escritos.

Dios es propietario de todo lo bueno. Los bienes están sólo confiados al hombre. Mediante esta obediencia el hombre debía reconocer el Señorío de Dios, glorificar a Dios. Con este reconocimiento y aceptación del Señorío de Dios, el hombre debía permanecer totalmente sujeto a Dios. Se trataba, por tanto, de preservar al hombre de referir las cosas sólo a sí mismo, como si fuese señor absoluto de las mismas. Según la disposición de Dios, el hombre era simplemente administrador del Señorío de Dios sobre las cosas.

Salta, pues, a la vista que la obediencia es la relación fundamental, la base de todas las relaciones entre Dios y nosotros, entre nosotros y la creación de Dios. Dios no puede renunciar a esta obediencia sin renunciarse a sí mismo. Él tiene que seguir siendo, siempre y en todo, el Señor. ¿Qué queremos decir con la expresión «seguir siendo el Señor»? Su voluntad es determinante. El hombre debe y tiene que guiarse y comportarse en todo tomando la voluntad de Dios como norma. La voluntad de Dios nos brinda la única dirección válida y buena para nuestra conducta. Mediante la libre decisión del hombre obediente, Dios es reconocido como Dios, es glorificado. En el reconocimiento obediente de la voluntad divina radica el núcleo esencial de toda glorificación de Dios por parte del hombre: Dios es reconocido como Señor.

Vale la pena cuestionarnos: ¿Vivimos en humildad ante Dios? ¿Dejamos que Dios actúe vital y eficazmente en nosotros, formando en nuestra conciencia de que todo lo que somos y tenemos es propiedad de Dios?. En serio, todo lo que somos y cuanto podemos es siempre don de Dios y por tanto a Él le pertenecen. Se nos ha entregado todo como a administradores. Debemos usarlo para glorificar a Dios, reconociendo su Señorío.

Nada de nosotros tiene su fin en nosotros mismos, todo debe volver a Dios. No apropiarnos, no presumir ni abrazar ninguna vanagloria: vivir pobreza interior, que excluye toda vanidad y autocomplacencia. Quien es auténticamente humilde abandona todo servicio de sí mismo y conoce sólo una cosa: servir a Dios. La humildad es servicio a Dios, reconocimiento del Señorío de Dios.

A Dios le debemos obediencia y alejarnos de Él por el pecado. Cuando el hombre vive en obediencia y humildad, cuando el hombre toma en serio «vivir sin nada propio», tal como lo entiende nuestro padre san Francisco, entonces no hay espacio alguno para el pecado. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3). Quien tiene el espíritu de pobreza, pertenece al Reino de Dios, en el cual Dios es el centro en torno al cual gira todo. ¡Aquí es Él el Señor, todo en todos y en todo!

San Francisco nos advierte que la felicidad plena del hombre consiste en vivir una vida en pobreza obediente y humilde en el ámbito de la voluntad, de la acción de Dios. Sólo así nos liberaremos de las estrecheces de una vida en la que todo se refiera a nosotros como a su fin, en la que todo deba encontrar en nosotros su propio fin. En tales estrecheces, la vida con Dios no puede menos que asfixiarse. Como pobres y humildes, es decir, como franciscanos, debemos ofrecernos nosotros mismos, entregar nuestro propio yo -¡lo hacemos cada día en el Sacrificio de Cristo, que se transforma en nuestro propio sacrificio!- a fin de poder llegar a ser administradores del Señorío de Dios en su Reino: ¡Hombres tal y como Él nos ha pensado!

Basado y adaptado de LAS ADMONICIONES DE SAN FRANCISCO – Meditaciones

por Fray Kajetan Esser, Ofm [Selecciones de Franciscanismo, vol. XII, núm. 36 (1983) 384-390]