Há um poema de Hilda Hilst que relaciona o desejo a uma busca pelo “outro” que ora se apresenta como “decantado/ surdo à (…) humana ladradura”, ora se revela como “o jardim aqui ao lado”. É nesta última imagem que este “outro”, no poema de Hilda, se torna corpo feito de carne e osso, sensível ao toque, ao contágio entre o que antes se afigurava apenas como “visgo e suor, pois que nunca se faziam”.

A escrita poética também é desejo atento à alteridade, sobretudo ao modo como, no corpo da linguagem, os limites entre uma coisa e outra interagem, por vezes se sobrepondo, desfazendo-se, reformulando-se ou permanecendo como óleo em copo d’água. No corpo desse texto que aqui se delineia, o poema de Hilda é diferença e contaminação, painel de imagens em que repouso a vista para estender o pensamento, ainda, às formas pelas quais essa alteridade se revela no fazer artístico, atravessando algumas produções do presente que têm se demonstrado cada vez mais interessadas em dar a ver, por meio da performance ou do uso mesmo de outros materiais, as relações interartes e o trânsito entre suportes.

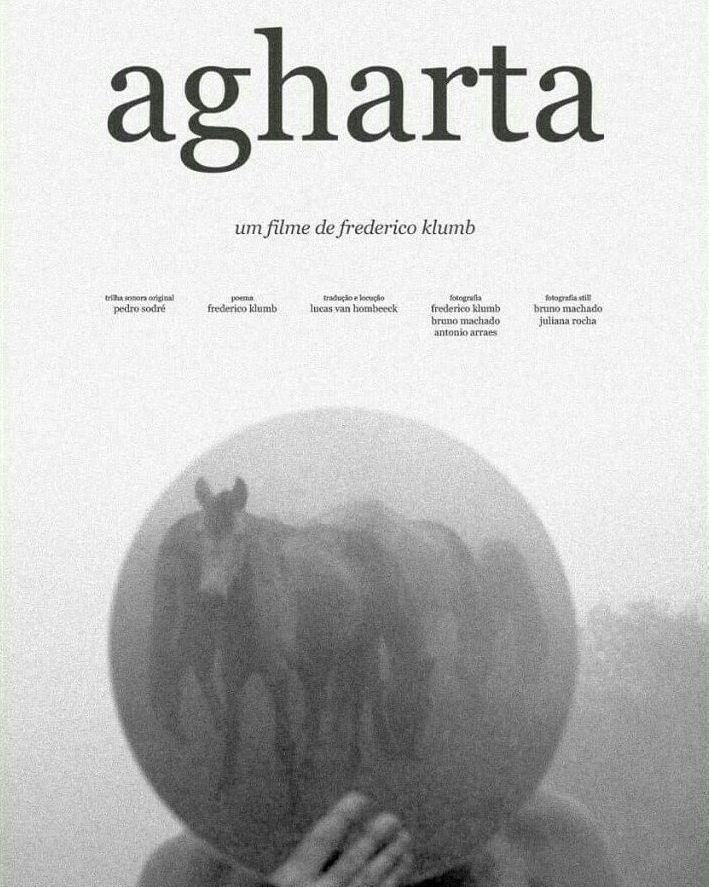

No caso de Frederico Klumb, poeta, roteirista e artista visual nascido no Rio de Janeiro em 1990 – sobre quem exercito o fácil e o difícil no dizer de um outro – parece estar na zona de instabilidade entre os modos de fazer do cinema e da poesia o campo de testes de seus trabalhos artísticos. Seus poemas traçam diálogos com o cinematográfico não somente por meio de referências diretas – como em “mauvais sang”, cujo título é homônimo ao do filme do cineasta Leos Carax, ou Arena (2017), lançado pela coleção Megamini da editora carioca 7Letras, e que carrega consigo título e cenas do curta-metragem do realizador português João Salaviza –, mas também através de uma curiosidade por evidenciar processos, como a montagem, que permeiam tanto a poesia quanto o cinema. Para além do que se desloca entre o poético e o cinematográfico no âmbito da escrita, as práticas artísticas de Frederico Klumb investem, ainda, numa espécie de investigação dos poemas em outros suportes: Arena assumiu outra visualidade quando experimentado como foto-filme junto a fotografias de Bruno Machado e Antonio Arraes, do mesmo modo que o poema Vão, combinado a imagens de arquivo e banco de dados da internet.

Neste Agharta, o autor busca, à sua maneira, os métodos possíveis de transposição de aspectos formais do poema. A câmera na mão, que simula o próprio olho, desobedecendo a movimentos normativos, traça um ensaio ou uma cartografia outra sobre a cidade, e pode ser uma tentativa de acompanhar os enjambements do texto quando em sua apresentação escrita. Apoiada na crueza de resolução das imagens, a escolha do preto e branco na maior parte dos planos segue uma espécie de ética metodológica para retratar uma realidade urbana que, em alguns momentos, mais parece um terreno de terra arrasada ou de um pós-guerra.

Há ainda que ressaltar a tensão, que ao mesmo tempo convida e contém o espectador a entrar no filme, motivada pelos diversos canais de comunicação que se apresentam, mas também pela ausência de linearidade em sua narrativa. A locução do poema em português, as legendas em inglês, a trilha sonora com pequenas variações na paleta de emoção e, ainda, as próprias imagens filmadas na bitola super 8, reunidas sob uma montagem mais interessada em relações plurais de sentido, do que num encadeamento único de causa e efeito, parecem evidenciar não apenas as possibilidades de falha na comunicação, como também a difícil tarefa de dizer sobre essa falha. Mais do que reconhecer a questão expressa nos versos “há muita falha em nossa comunicação/ambiguidade e líquidos misturados/ que mesmo líquido não são’, o espectador acaba por conviver com essa tensão por meio de procedimentos que lhe exigem outros modos de ceder a vista e a escuta.

Assim, em processos como os que parecem permear os trabalhos de Frederico, a poesia não se torna uma prática afetada por outras práticas, ela é, antes de tudo, assumida como tal, isto é, percebida como um fazer que, desde sempre, buscou ampliar seus contornos mediante a um desejo pelo que comumente se entende como “do outro”. Não mais decantado, dado a ver como fora, mas tomado como parte, um corpo “laborioso, lascivo” com o qual é possível delinear um convívio por meio da linguagem.

Julya Tavares

* * *

Agharta, de Frederico Klumb.